Georg Heinrich Sappuhn

Ein Wanderer zwischen den Kulturen

Von Klaus Beiler1

Inhalt

2. Herkunft

2.1 Sein Geburtsland

2.2 Seine Familie in Heilsberg

2.3 Der Name "Sappuhn"

3. Die

Studienjahre

3.1 Seine Vorbilder beim Theologiestudium in Königsberg

3.1.1 Christian Dreier

3.1.2 Johannes Latermann

3.1.3 Erasmus

3.2 Seine Jahre im Süden von Polen

4. Arbeiten in

Oberungarn

4.1 Politische Situation in Oberungarn

4.2 Sein Wirken in Oberungarn

4.3 Seine Flucht nach Sachsen

5. Seine ersten Jahre in Sachsen

7. Schriften über Georg Heinrich Sappuhn

8. Schriften von Georg Heinrich Sappuhn

9. Anhang

9.1 Grabstein-Text

9.2 Transkription der Leichenpredigt von Dr. Friedrich Immanuel

Schwarz

9.3 Die Familie von Georg Heinrich Sappuhn

Georg Heinrich Sappuhn – Wikipedia

Weitere Veröffentlichungen zu Georg Heinrich Sappuhn

-

Auszug zu Sappuhn aus Johann Georg Eck: Leben des Friedrich Immanuel Schwarzens

-

Auszug zu Sappuhn aus dem Vortrag von Gottfried Müller am 24.08.1996 in Lorenzkirch

1. Einleitung

Von 1687 bis 1721 war Georg Heinrich Sappuhn Pfarrer in Lorenzkirch2. Ein auffälliger Grabstein an der südwestlichen Aussenwand der Kirche zeugt davon. Die Inschrift ist heute nicht mehr gut zu lesen. Zu viele Male wird das Hochwasser der Elbe den Stein bearbeitet haben. Georg Heinrich Sappuhn hat die Inschrift seines Grabsteines selbst verfasst. In lateinischer Sprache sind die wichtigsten Lebensdaten und in Gedichtform sein Lebensweg und sein Bekenntnis formuliert3.

Demnach ist er in Heilsberg4 am 15. Juli 1660 geboren5, wurde in Preussen ausgebildet und hat in Krakau studiert. In Oberungarn hat er doziert und war als Pastor tätig. Mit der Zurückeroberung Ungarns durch das kaiserliche Österreich musste er als evangelischer Prediger fliehen und wurde nach Lorenzkirch berufen, wo er dann am 3. Mai 1721 verstarb. Er stand 41 Jahre im Dienste der Kirche, war 35 Jahre verheiratet und hatte acht Kinder beider Geschlechts6. Soweit die Lebensdaten der Inschrift.

Georg Heinrich Sappuhn ist mein siebenfacher Urgrossvater (Kekulé-Nummer 702), sodass mich das Leben und noch viel mehr das Wesen dieses Vorfahren zu interessieren begann.

2. Herkunft

2.1 Sein Geburtsland

«Prussia me genuit, nutrivit Lechica tellus» steht auf seinem Grabmal7.

Was etwa heisst: "In Preussen geboren, das Land der Lechen prägte mich".

Die Familie von Sappuhn stammt demnach ursprünglich aus einem Gebiet südlich von Ostpreussen.

Im heutigen Polen lebten früher mehrere Stämme. Das Land zu beiden Seiten der Weichsel bis etwa an die Oder hin bewohnte der Stamm der Polanen (Feldbewohner), beziehungsweise der Lechen8, die im 10. Jahrhundert den Kern des entstehenden Staates Polen bildeten und sich mit den Masowiern und anderen kleineren Stämmen zusammenschlossen. Hauptstadt des durch den Fürsten Mieszko I gegründeten Staates war Gnesen9.

Im Jahre 1240 gründete der Deutsche Orden die Stadt im Siedlungsgebiet des prussischen Stammes der Barten. Diese nannten ihre Siedlung "Lecbarg", woraus sich später der polnische Name "Lidzbark" ableitete. 1308 erhielt Heilsberg Stadtrechte durch Bischof Eberhard von Meissen. Zwischen 1350 und 1795 war Schloss Heilsberg die Residenz der Fürstbischöfe von Ermland.

Im 14. und 15. Jahrhundert ist das ganze Baltikum bis Westpreussen ein geistlicher Staat des Deutschen Ordens. Dieser Orden ist 1190 im Rahmen der Kreuzzüge als Bruderschaft zur Krankenpflege in Akkon gegründet und wird 1198 zum Ritterorden. Er besteht aus Ritter- und Priesterbrüdern, ihnen dienen nichtadlige Halbbrüder. Ab 1226 bis 1410 wird der Einfluss des Deutschen Ordens in diesem Gebiet als eigener Staat immer grösser. Erst 1410 mit der Schlacht bei Tannenberg kommt der Niedergang. Als Sieger tritt das vereinigte Polen-Litauen auf. Es folgen weitere Kriege. 1466 beim Zweiten Frieden von Thorn erhält Polen unter anderem das Ermeland und Westpreussen. Der Hochmeister des Deutschen Ordens wird zum Treueeid und zur Heeresfolge an Polen-Litauen verpflichtet. 1525 trat der letzte Hochmeister, der Hohenzoller Albrecht, aus der katholischen Kirche aus und machte das verbliebene Ordensland zu einem weltlichen Staat mit der Hauptstadt Königsberg. Es entstand das noch polnische Herzogtum Ostpreussen, das dann später durch Erbgang als Lehen an die brandenburgischen Hohenzollern fiel10 und noch viel später dem Königreich Preussen den Namen gab.

Zur Zeit von Sappuhns Geburt war Heilsberg rein polnisches beziehungsweise litauisch-polnisches Gebiet. Die polnischen Könige waren in Personalunion gleichzeitig Herzöge von Litauen.

Nach der Reformation in Europa sah die Konfessionslandschaft zum Zeitpunkt von Sappuhns Geburt wie folgt aus:

-

Das Ermeland mit Heilsberg war katholisch, da es unter der polnischen Krone als selbständiges katholisches Bistum regiert wurde.

-

Der Norden des Deutschen Reiches, West- und Ostpreussen mit Ausnahme des Ermelandes, sowie weite polnische und schwedische Gebiete der baltischen Staaten, waren lutheranisch.

-

Das übrige Polen war katholisch.

-

Im östlichen Litauen (heute Weissrussland und Ukraine) war der russisch-orthodoxe Einfluss erkennbar.

-

In Ungarn gab es 1669 - 1671 Religionskriege; die Gegend um Eperies - dem ersten Wirkungskreis von Sappuhn - stand unter lutherischem Einfluss, weiter südlich herrschte reformierter Einfluss.

Zu Georg Heinrich Sappuhns Zeiten regierten folgende Könige in Polen:

-

Bei seiner Geburt war ein schwedischer Adliger König.

-

In der Zeit seiner Ausbildung, während des Aufenthalts in Oberungarn und bei der Flucht nach Sachsen sassen polnische Adlige auf dem Thron. Johann III. Sobieski stellte 1683 vor Wien mit 27‘000 Mann das grösste Truppenkontingent und wurde auch als der eigentliche Sieger in der Schlacht um Wien gesehen. Er war offizieller Hauptbefehlshaber des vereinigten Entsatzheeres.

-

Ab 1697 übernahm der bekannte August der Starke von Sachsen die Regierung.

2.2 Seine Familie in Heilsberg

Die Kirchenbücher von Heilsberg beginnen schon Ende des 16. Jahrhunderts. Diese sind heute im Diözesanarchiv von Allenstein (Olsztyn) gelagert.

Georg Heinrich Sappuhn ist gemäss dem mitgeteilten Kirchenbucheintrag am 12. Juli 1659 in Heilsberg katholisch getauft worden. Er war wie seine Eltern katholisch aufgewachsen, was im Bistum Ermland der Normalfall war. Interessant ist aber, dass der Geburtseintrag im Kirchenbuch nicht mit dem Geburtsdatum auf dem Grabstein übereinstimmt; Sappuhn ist ein Jahr früher zur Welt gekommen als auf dem Grabstein steht.

Schauen wir uns seinen Grabstein im Detail an, so steht dort zweifelsfrei MDCLX (1660) und nicht MDCLIX(1659).

Dieser Widerspruch veranlasste mich nach Allenstein ins Diözesanarchiv zu reisen und der Sache nachzugehen.

Ich habe das Taufbuch von Heilsberg in den 25 Jahren zwischen 1645 und 1670 analysiert und alle vorkommenden Sappuhns, sowohl als Eltern, Kinder und Paten chronologisch aufgenommen.

In dieser Periode gibt es in Heilsberg lediglich zwei Familien mit dem Namen Sappuhn – die Familie des Georg und diejenige des Simon Sappuhn.

Ein Georg kommt in der betrachteten Zeit nur einmal vor und zwar mit dem Geburts- und gleichzeitig Taufdatum vom 12. Juli 1659.

Weiteres Interessantes lässt sich im Taufbuch ersehen:

-

Die Eltern von unserem Georg Heinrich Sappuhn hatten fünf Kinder. Er war der Älteste.

-

Bemerkenswert ist, dass der Vater, Georg Sappuhn, in der betrachteten Periode zwanzigmal und seine Ehefrau dreimal bei Taufen zu Pate standen.

-

Sowohl der Vater Georg Sappuhn, als auch Taufpaten seiner Kinder, haben vor dem Namen ein "SD" gestellt. Dies "SD" kommt im Taufbuch recht selten vor und bedeutet "Spectabilis Dominus" oder "Wohlangesehener Herr". Eine Patin einer Schwester Sappuhns ist adeliger Abstammung – "nobilis".

-

Am 16.07.1667 steht ein "Georg Sappuhn adulent" als Taufpate. Hier wird es sich um unseren noch 8-jährigen Lorenzkirchner Sappuhn handeln.

Bezüglich seiner Herkunft und Ausbildung können wir bis hierher folgendes schliessen:

-

Sappuhn ist katholisch aufgewachsen und hat auch in Rössel11 ein katholisches Gymnasium12 besucht.

-

Er entstammt einer einflussreichen, wohl angesehenen und begüterten Familie im katholischen Ermeland. Dies bestätigt auch die Inschrift auf seinem Grabstein:

-

"Im Namen Christi verschmähte ich mir gehörige Landgüter, die ich mit gutem Recht als Hausherr hätte behalten können. Die Armut Christi war mir wertvoller als reicher Besitz, und den Schätzen der Welt gegenüber, war mir dies lieber".13

2.3 Der Name "Sappuhn"

Der Name "Sappuhn" kommt zur damaligen Zeit im späteren Ostpreussen mehrmals urkundlich vor:

-

Ein Christopherus Sappuhn schrieb um1651 das Buch "Compendium Grammaticae Lithvanicae", welches dann 1673 ein Theophil Schulz herausgab. Das Institut für litauische Sprache hat 1997 einen fotomechanischen Nachdruck gemacht und in einem einführenden Kapitel die historischen Bedingungen des Erscheinens des Werkes von Sappuhn und Schulz dargelegt. Christoph Sappuhn war Pfarrer in Enzuhnen14 und ist dort 1659 verstorben.

Die Kartei Quassowski15, als Beispiel, umfasst etwa 350.000 Eintragungen von Familienforschern vorwiegend für den Raum Ostpreussen. Interessant sind:

-

Michael Sappuhn16, geboren um 1553 in Bartenstein17, 1576 an der Universität Königsberg, 1579 Pfarrer in Szitkehmen18, 1586 erster Pfarrer in Kussen19 und anschliessend in Pillupöhnen20, wo er 1630 verstirbt. Pillupönen ist der Nachbarort von Enzunen, wo Christoph Sappuhn wirkte und die vorher beschriebene litauische Grammatik verfasste.

-

Ratsherr Simon Sappuhn21 aus Heilsberg besass seit der Mitte des 17.Jahrhunderts das Gasthaus "Krug" in Raunau22.

Leider gibt es in all diesen genannten Orten keine Kirchenbücher mehr aus der entsprechenden Zeit; eine Ausnahme bildet Heilsberg, wo noch Geburtenregister ab 158823 vorhanden sind.

3. Die Studienjahre

3.1 Seine Vorbilder beim Theologiestudium in Königsberg

Von Sappuhns Enkel - Friedrich Immanuel Schwarz24 - werden in der Leichenpredigt25 auf seine Mutter Charlotte Sophia Schwarz, geborene Sappuhn, namentlich folgende Professoren genannt, die Sappuhn bei seinem Theologiestudium an der Universität von Königsberg beeinflusst haben: Dreier, Lattermann und Erasmus.

3.1.1 Christian Dreier

Christian Dreier, geboren am 22. Dezember 1610 in Stettin/Pommern, verstorben am 3. August 1688 in Königsberg/Preußen, war ein lutherischer Theologe, Professor an der Albertina-Universität in Königsberg ab 1644 und Teilnehmer am Synkretismus-Streit in Preußen. Sappuhn muss bei diesem persönlich studiert haben.

In den Synkretismus-Streitigkeiten im Herzogtum Preußen trat Christian Dreier als Anhänger von Georg Calixt hervor.

Calixtus, Georg, einer der ausgezeichnetsten lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts, geboren 1586 in Schleswig, studierte in Helmstedt Philosophie und Theologie, ward 1614 als Professor der Theologie nach Helmstedt berufen, wo er fast ein halbes Jahrhundert lang tätig war. Im Gegensatz zur lutherischen Orthodoxie drang er hier auf eine mildere Fassung der konfessionellen Unterscheidungslehren. Er postulierte als Grundlage für eine Wiedervereinigung der christlichen Kirchen die Lehrbegriffe der ersten fünf Jahrhunderte des Christentums und begründete eine gesunde biblische Theologie. Auch versuchte er eine selbständige Behandlung der christlichen Moral in ihrer Trennung von der Dogmatik. Von den Katholiken als ihr scharfsinniger Gegner geachtet, wurde er von den Lutheranern wegen seinen Schriften des Kryptopapismus und des Kryptocalvinismus, und wegen seiner Bemühungen, bei dem Religionsgespräch zu Thorn (1645) zwischen den lutherischen und reformierten Theologen zu vermitteln, des Synkretismus bezichtigt. Calixtus wird in der Theologie als ein Vertreter der Irenik betrachtet (auch Irenismus von griech. εἰρήνη, eirene, 'Friede'). Heute ist das Wort Irenik durch Begriffe wie Dialog, Konsenssuche und ökumenischer Geist fast völlig verdrängt. Calixtus starb am 19. März 1656.

3.1.2 Johannes Latermann

Johannes Latermann, geboren am 02.07.1620 in Gellershausen und verstorben 1662 in Österreich, war ein lutherischer Theologe und 1647 ausserordentlicher Professor der Theologie an der Königsberger Universität. Er war auch Schüler und Vertreter der Calixtischen Gedanken und verstritt sich mit der lutherischen Orthodoxie. Latermann war zur Studienzeit von Sappuhn schon verstorben. In der Universitätsbibliothek von Königsberg befanden sich aber noch viele seiner Streitschriften, wie Arnold26 in der "Kirchengeschichte des Königreichs Preußen" schreibt. Sappuhn kann deshalb lediglich seine Schriften studiert haben.

3.1.3 Erasmus

Erasmus Desiderius von Rotterdam, und wohl dieser ist gemeint, ist 1465 in Rotterdam geboren und 1536 in Basel verstorben. Er war Theologe, Philosoph, Philologe und Autor zahlreicher Bücher. Er lebte in der Zeit von Luther.

Erasmus und Luther haben sich nie persönlich kennengelernt, korrespondierten jedoch mehr oder weniger öffentlich ab 1519 miteinander. Während Luther eine "harte Linie" gegen das dekadente Papsttum der römisch-katholischen Kirche vertrat, setzte sich Erasmus für "innere Reformen" ein und bat Luther um Mäßigung, so in seinem Brief vom 30. Mai 1519:

-

"So viel wie möglich halte ich mich neutral, um desto mehr dem Wiederaufblühen der Wissenschaft nützlich zu sein. Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Sturm und Drang [...] Es empfiehlt sich mehr, laut gegen die aufzutreten, die die päpstliche Autorität missbrauchen, als gegen die Päpste selbst, und glaube, so muss man es auch bei den Königen machen. Bei Dingen, die so fest eingewurzelt sind, dass man sie nicht plötzlich aus den Herzen reißen kann, muss man lieber mit beständigen und wirksamen Argumenten disputieren, statt schroffe Behauptungen aufstellen. Giftige Streitereien gewisser Leute sollte man mehr verachten als widerlegen. Immer muss man sich davor hüten, anmaßend oder parteilich zu reden oder zu handeln; so, glaube ich, ist es dem Geiste Christi angenehm."

Einerseits sparte Erasmus nicht mit beißender Kritik an frömmelnden Christen, heuchlerischen Mönchen, korrupten Päpsten, katholischen Riten und dem Ablasshandel. Andererseits verteidigte er das Papsttum, distanzierte sich von jeder Veränderung durch Gewalt und versagte den Reformatoren seine Unterstützung. Luther empfand dies als Verrat und schrieb ihm:

-

"Da wir sehen, dass Dir der Herr weder den Mut noch die Gesinnung verliehen hat, jene Ungeheuer [die Päpste] offen und zuversichtlich gemeinsam mit uns anzugreifen, wagen wir von Dir nicht zu fordern, was über Dein Maß und Deine Kräfte geht."

Als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Repräsentanten des europäischen Humanismus wurde der Theologe Erasmus - durch seine kirchenkritische Haltung und durch seine der historisch-kritischen Auslegung verpflichteten theologischen Schriften - zum Vorreiter der Reformation. Durch sein Eintreten für relative Religionsfreiheit nahm er eine humanistische Position jenseits des katholischen wie auch des lutherischen Dogmatismus ein. Ihn als Verteidiger "religiöser Toleranz" zu bezeichnen, ist insofern aber missverständlich, weil er selbst stattdessen die Begriffe Frieden und Konkordanz verwendet und ernsthafte Irrlehren sollen auch seiner Meinung nach unterdrückt werden, gegebenenfalls auch durch Anwendung der Todesstrafe.

Mit Liber de farcienda ecclesiae concordia, gedruckt 1537 in Basel machte Erasmus von Rotterdam den Versuch, die katholische Kirche mit der reformatorischen Glaubensrichtung wieder zu vereinen. Unter den sog. "Vermittlungstheologen" der 40er und 50er Jahre des 16. Jahrhunderts im Deutschen Reich, nahm diese Schrift eine "Leitfunktion" ein.

Welch hohes Ansehen der Humanist bereits zu Lebzeiten genoss, zeigt die Tatsache, dass er als katholischer Theologe in der Zeit heftigster konfessioneller Auseinandersetzungen im protestantischen Basler Münster beigesetzt wurde.

So viel zu den Lehrern oder Vorbildern Sappuhns:

-

Alle drei vom Enkel Sappuhns, Friedrich Immanuel Schwarz, genannten Lehrer waren bemüht um Ausgleich und Versöhnung. Sie suchten das Gemeinsame und nicht das Trennende. Ich wage die Hypothese - auch in Berücksichtigung des weiteren Lebenslaufes von Sappuhn -, dass auch er diese Lebenshaltung vertrat. Sein Enkel zeigt bei der Leichenrede auf seinen Vater - den Schwiegersohn Sappuhns - eine ähnliche Haltung mit dem Thema:

-

"Christus hat viel Diener, aber wenig Nachfolger".

3.2 Seine Jahre im Süden von Polen

Sappuhns Enkel, Friedrich Immanuel Schwarz, schreibt: "…im siebzehnten Jahre seines Alters bezog er die Universität zu Cracau , 70 Meilen27 von seiner Vaterstadt, so wohl um die Pohlnische Geschichte und Sprache zu erlernen, als auch andere, ihm, als einen Unterthanen der Crone Pohlens nützliche, vaterländische Kenntnisse zu erlangen, und hatte daselbst, 2 Jahre studieret, als die Pest die Studierenden zerstreute…".

Sappuhn hat demnach das Theologie-Studium an der evangelischen Universität Königsberg nicht fortgesetzt, sondern im katholischen Krakau Geschichte und Sprache studiert.

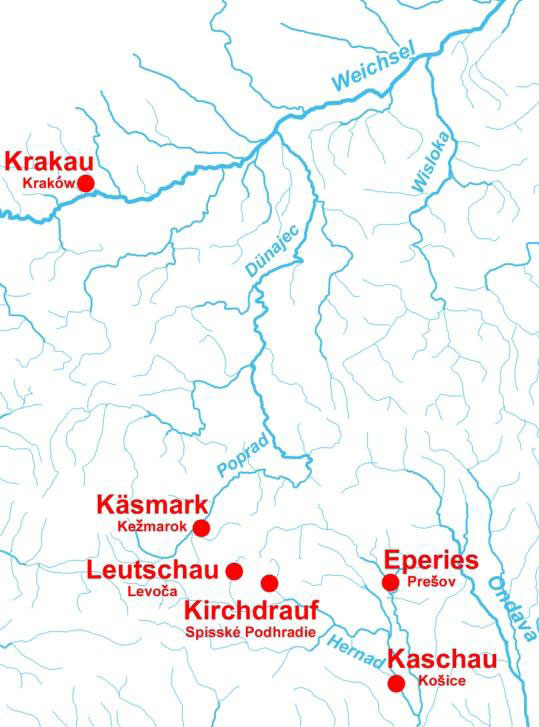

Der Pestausbruch in Krakau veranlasste Sappuhn wie viele andere Studierende zu fliehen. Er fand in Schekoczin, einer Stadt an der schlesischen Grenze, im adligen Hause Koryczinski eine Anstellung als Hauslehrer. Hier muss er Kontakt zu einflussreichen Persönlichkeiten gefunden haben. So hat ein Graf Zebrydowsky ihn dem Rate und der Bürgerschaft der Stadt Kirchdrauf in der Grafschaft Zips zum Amte eines evangelischen Predigers empfohlen.

4. Arbeiten in Oberungarn

4.1 Politische Situation in Oberungarn

Direkt südlich an Polen grenzte bis 1685 das Osmanische Reich (rosa). Zwischen diesem osmanischen Reich und dem Deutschen Reich (Österreich), - also zwischen Eperies und Bratislawa (Pressburg) - waren effektiv osmanische Vasallenstaaten. Österreich nannte dies schraffierte Gebiet allerdings "königlich habsburgisches Ungarn". Das heisst das Gebiet um Eperies zählte damals zur Österreichischen-Ungarischen Krone, faktisch aber regierten ungarische, aufständische Adlige mit Unterstützung der türkischen Sultane.

Der massgebliche Führer der Aufständischen war damals Emmerich Thököly.

Was hat unser Georg Heinrich Sappuhn mit Thököly zu tun:

Die Homepage der evangelischen Slovakischen Kirche nennt alle Priester und Prediger in Presov, dem ungarischen Eperies. Und daraus ersehen wir, dass Thököly Sappuhn berufen haben soll.

Emmerich Graf Thököly geboren am 25. April 1657 in Kežmarok (deutsch Käsmark) und gestorben am13. September 1705 in Nikomedia. Er war im Königlichen Ungarn ein Magnat, Staatsmann, Anführer eines Aufstands gegen die habsburgische Herrschaft und Fürst von Siebenbürgen.

Emmerich war der Sohn des protestantischen Grafen Stephan Thököly. Nach dem Tod seiner Eltern studierte er am evangelischen Kollegium in Eperies zu einer Zeit, in der die habsburgfeindlichen Aufständischen und Protestanten im Königlichen Ungarn auf dem Gebiet der heutigen Slowakei fortwährend gegen die kaiserlichen Truppen gekämpft haben. Nachdem sein Vater, Stephan Thököly, ein Teilnehmer der Magnatenverschwörung, am 23. November 1670 bei der Verteidigung seiner Burg Arwa durch kaiserliche Truppen getötet worden war, floh Emmerich Thököly nach Siebenbürgen (heute Rumänien), wo er bei Verwandten Zuflucht fand.

Hier kam er auch mit Flüchtlingen aus dem Königlichen Ungarn (das heißt dem nicht von den Türken besetzten Gebiet) in Kontakt, welche große Hoffnungen in den adeligen und reichen jungen Mann setzten. Die Unzufriedenheit erreichte ihren Höhepunkt, als am 27. Februar 1673 Kaiser Leopold I. die ungarische Verfassung aufhob, einen Fremden als Zivil- und Militärgouverneur einsetzte, 450 protestantische Geistliche vertrieb und weitere 67 zum Strafdienst auf den Galeeren verurteilte.

Ermutigt durch Hilfszusagen von Ludwig XIV. von Frankreich, dem katholischen Sonnenkönig, erhoben sich daraufhin die Habsburggegner unter dem Motto "pro libertate et justitia" und wählten den jungen Thököly zu ihrem Anführer. Der Aufstand begann 1678 und binnen kurzer Zeit war das ganze Gebiet der heutigen Slowakei einschließlich der mittelslowakischen Bergbaustädte unter Thökölys Kontrolle. 1681 rang er dem Kaiser einen Waffenstillstand ab, nachdem er sein Heer mit 10‘000 Siebenbürgern aufgestockt hatte und ihn eine türkische Armee unter der Führung des Paschas von Großwardein unterstützte.

Der türkische Sultan hatte Thököly 1682 den Titel "König von Oberungarn" verliehen, er selbst hat aber nur den Titel "Fürst von Oberungarn" benutzt. In der Folge eroberten seine Truppen viele kaiserliche Festungen und erweiterten somit Thökölys Herrschaftsgebiet im Westen bis an die Waag.

Bei der 2. Türkenbelagerung Wiens im Jahre 1683 unterstützte er die Türken maßgeblich durch militärische Aktivitäten in der heutigen Slowakei und durch Beteiligung einiger seiner Kuruzen am riesigen türkischen Heer, dass nach Wien geschickt worden war.

Kurz darauf, nachdem er gemerkt hatte, dass die türkische Sache verloren war, versuchte er mittels des polnischen Königs Johann III. Sobieski eine Versöhnung mit dem österreichischen Kaiser zu erreichen, wobei er anbot, die Waffen niederzulegen, wenn Kaiser Leopold die religiösen Rechte der Protestanten im Königlichen Ungarn anerkennen und Thököly als dem Fürsten von Oberungarn überlassen würde. Leopold wies diese Bedingungen zurück und forderte die bedingungslose Kapitulation, und so begann der Krieg von Neuem. Aber dieser Feldzug Thökölys von 1685 endete in einer Serie von Niederlagen, und als er um die Hilfe der Türken in Großwardein ansuchte, nahmen sie ihn gefangen und er wurde in Adrianopel eingekerkert, woraufhin die meisten seiner Anhänger sich dem Kaiser ergaben.

Thököly durfte für die Türken später nochmals mit einem 16‘000-Mann-Heer in Siebenbürgen einbrechen und erlangte wieder einen Sieg über die Habsburger. Noch einmal war er für kürzere Zeit Fürst von Siebenbürgen. Das sukzessive Vorrücken der Habsburger gegen die Türken konnte er aber nicht mehr aufhalten.

Um 1700 setzte sich Thököly in den Ruhestand östlich von Konstantinopel, wo er vom Sultan grosse Ländereien erhalten hatte.

1705 starb er in Nikomedia28. Nachdem seine Gebeine dort auch begraben wurden, überführte man sie 1906 nach Käsmark in seine Geburtsstadt.

4.2 Sein Wirken in Oberungarn

Wie schon dargelegt, haben der Rat und die Bürgerschaft von Kirchdrauf 1679 Georg Heinrich Sappuhn als evangelischern Prediger berufen. Um dieses Amt ausüben zu dürfen, wurde er in Kaschau ordiniert.

Im Jahre 1682 wurde in Eperies das evangelische Kollegium wieder eröffnet. Emmerich Thököly hat dazu den offensichtlich erfolgreichen evangelischen Prediger von Kirchdrauf, Georg Heinrich Sappuhn, nach Eperies als Lehrer der Redekunst und als Diakon berufen. Er war einer von sechs Lehrern die den Neubeginn dieser Schule bewerkstelligten.

Diese Schule und Oberungarn erlebten eine sehr bewegte Zeit. Nachdem die - aus Sicht der Österreicher Aufständischen - 1644 die Stadt Eperies eingenommen hatten, wurde 1665 durch die evangelischen Stände beschlossen, Eperies zum "Wohnsitz der Musen" werden zu lassen. Trotz Protest von Erzbischof und Kaiser eröffnete am 18.10.1667 das evangelische Kollegium. Man vermeldete nach oben, nur ein grösseres Schulhaus und keine Akademie gebaut zu haben. 1670 eroberten die Habsburger Eperies zurück. 1671 ließ sich in der Stadt der Franziskaner-Orden nieder, zwei Jahre später auch der Jesuiten-Orden. Die Schule wurde geschlossen. Johann Samuel Klein beschreibt in seinen "Nachrichten evangelischer Prediger in Oberungarn" (herausgekommen 1789) deren Schicksale und berichtet unter anderem wie Jesuiten und Evangelische gestritten haben:

-

Der Vorsteher der Jesuiten, ein Matthias Sambar, geriet in Streit mit einem jungen evangelischen Studenten. Sambar setzte eine öffentliche Disputation an und bestimmte, dass der Verlierer dieser Disputation geköpft werden solle. Nach drei Tagen Disputation bestimmten die Zuhörer aber, dass der junge Student die Disputation gewonnen hätte. Der Jesuit musste sich darauf zur Strafe durch den Wundarzt einen Backenzahn ausreissen lassen, worauf sich Sambar als Märtyrer bezeichnete.

Georg Heinrich Sappuhn war in Eperies in eine sehr schwierige Zeit geraten. Trotzdem sind verschiedene von ihm verfasste Werke in Eperies bekannt. Unter anderem hat er als Professor der Beredsamkeit anfangs 1684 die lateinische Leichenpredigt auf den Sekretär und Gutsverwalter Emmerich Thökölys, Daniel Gutth, in Kaschau gehalten.

1685 hat Sappuhn die Witwe Sophia Burkhardt, geborene Schmitz, geheiratet. Der Ehemann von Sophia, Daniel Burkhardt, war schon nach zweijähriger Ehe 1684 verstorben und hinterliess die knapp einjährige Tochter Anna Sophia, welche Sappuhn als sein Kind aufnahm.

Sophia Schmitz war die Tochter des Kaufmanns und Stadthauptmanns von Käsmark Christoph Schmitz und seiner Frau Sophia geborene Mösin, einer Tochter des Bürgermeisters von Käsmark.

Käsmark ist wie oben erwähnt auch die Geburtsstadt von Emmerich Thököly. Georg Heinrich Sappuhn war demnach sehr verbunden mit den durch die Türken unterstützten Aufständischen.

4.3 Seine Flucht nach Sachsen

Die Aufständischen in Oberungarn mussten sich am 18.September 1684 geschlagen geben. Die Stadt selbst kapitulierte aber erst ein Jahr später am 11. September 1685. Kurz darnach wurde Sappuhn geraten zu fliehen.

Sein Enkel Friedrich Immanuel Schwarz schreibt: "bald darauf gerieth er in Leib- und Lebensgefahr; ein vornehmer Officier gab ihm im Geheim Nachricht davon".

Mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei diesem vornehmen Officier um Georg Friedrich Herzog zu Württemberg und Teck. Dieser war kaiserlicher General-Wachtmeister und Obrister zu Fuss und wurde am 18. Oktober 1685 vor Kaschau von einer Kanonenkugel getötet. Georg Heinrich Sappuhn hat zu seinem Tode ein Episedium29 geschrieben, welches gedruckt wurde und heute in den Bibliotheken von Darmstadt und Stuttgart vorliegt.

Georg Friedrich Herzog zu Württemberg war der älteste Sohn aus zweiter Ehe des regierenden Herzogs Eberhard III. von Württemberg, geboren in Stuttgart am 24.September 1657. Er war demnach in etwa im gleichen Alter wie Sappuhn und Thököly. Er hatte in Tübingen und in Italien auch wie Sappuhn Sprachen und Geschichte studiert. Weiter bildete er sich in Mathematik und Ingenieurwesen. Wie seine Familie war er evangelischer Konfession. Trotzdem betrat er die militärische Laufbahn im kaiserlichen Heere. Er war auch 1683 bei der Schlacht um Wien dabei und wurde im August 1684 nach Oberungarn zu General Schultz in Kirchdorf berufen. Er traf dort anfangs 1685 ein und übernahm das Regimentskommando der Garnison Bartfeld. Am 4. August 1685 bezog er im Bergschloss Sarosch, eine Meile von Eperies entfernt, sein Lager. Er hat von dort Eperies rekognosziert, wie es heisst. Das heisst er hatte in Eperies Kontakt mit den wichtigeren Leuten und dazu gehörte auch Georg Heinrich Sappuhn als Professor des dortigen Gymnasiums.

Mitte Oktober 1685 begann dann die militärische Belagerung der Hauptstadt von Oberungarn, von Kaschau, welche von Georg Friedrich Herzog zu Württemberg kommandiert wurde. Kurz nach Beginn der eigentlichen Kanonade verlor er sein Leben, wurde in Eperies einbalsamiert und im Januar 1686 in Stuttgart beigesetzt.

Für Sachsen ist im Übrigen von Interesse, dass Georg Friedrich Herzog zu Württemberg der Onkel der Eberhardine, der Gemahlin Augusts des Starken, ist. Eberhardine von Brandenburg war die Tochter der Schwester von Georg Friedrich Herzog zu Württemberg.

Wie schon dargelegt musste Sappuhn Ende Oktober 1685 aus Eperies fliehen.

Heinrich G. Ruppel zitiert in seinem Geschichtsbuch über Strehla eine Abschrift im Lorenzkirchner Pfarrarchiv von Sappuhn, in welcher er 1716 dem Ober-Consistorium in Dresden über das Lorenzkirchner Kirchspiel Bericht erstattet. In einer Klammerbemerkung schreibt Ruppel: "Sappuhn wurde in Heilsberg geboren, zuerst Prediger in Epperies in Ungarn, darauf in Prag. Von dort wurde er durch die Jesuiten vertrieben und war von 1687 - 1721 Pfarrer in Lorenzkirch."

Diese Klammerbemerkung ist in der Großenhainer-Abschrift des Sappuhnschen Berichtes nicht zu finden. Dass Sappuhn von Jesuiten vertrieben wurde, ist aber äusserst glaubhaft: Für seinen eigenen Grabstein hat Sappuhn geschrieben (übersetzt auf Deutsch): "Wurde von Eperies durch Eiferer des Clerus Roms vertrieben".

Im Gegensatz zu Ruppel berichtet der Enkel von Sappuhn , Friedrich Immanuel Schwarz, dass sein Großvater Georg Heinrich Sappuhn von Oberungarn kommend über Breslau in Leipzig gestrandet, und dann vom Meißener Superintendenten Dr. Matthias Zimmermann nach Meißen eingeladen wurde.

Da weder im Ungarischen, Slovakischen und Sächsischen Pfarrerverzeichnis noch bei Klein Sappuhn als Prediger mit Prag in Verbindung gebracht wird, neige ich zur Ansicht, dass sein Enkel die glaubwürdigere Quelle ist.

Es ist ganz interessant zu wissen, dass der damalige Meißener Superintendent Dr. Matthias Zimmermann im Jahre 1625 als Sohn des Handelsmanns, Rats und Bürgermeisters in Eperies geboren wurde. Zimmermann besuchte das Gymnasium in Thorn (Westpreussen), anschliessend die Universitäten in Strassburg und Leipzig. 1651 kehrte er nach Oberungarn zurück und war zuerst Rektor des protestantischen Gymnasiums in Leutschau (heute Levoča in der östlichen Slovakei und 50 km westlich von Eperies) und wurde ein Jahr später Prediger in Eperies. Er war demnach ein Vorgänger von Sappuhn! 1660 wurde Dr. Matthias Zimmermann als Superintendent nach Colditz in Sachsen berufen und von 1662 bis zu seinem Tode am 24.Oktober 1689 war er Superintendent zu Meißen. Ein Verwandter von ihm, Siegmund Zimmermann, wurde anlässlich des Eperieser Blutgerichts am 5. März 1687 öffentlich geköpft30. Er war Inspektor des evangelischen Kollegiums in Eperies gewesen. 1688 musste das evangelische Kollegium den Jesuiten übergeben werden.

Es war wahrlich eine gute Fügung, dass Georg Heinrich Sappuhn aus Eperies geflohen ist.

5. Seine ersten Jahre in Sachsen

In den Kirchenbüchern von Leipzig, dem ersten Wohnort in Sachsen nach dem Bericht seines Enkels, habe ich keine Hinweise auf Georg Heinrich Sappuhn gefunden. Als erstes offizielles Dokument in Sachsen fand ich den Taufeintrag seines ältesten Sohnes mit gleichem Namen "Georg Heinrich" im Kirchenbuch 1 der Frauenkirche in Meißen. Die oben erwähnten Berichte seines Enkels Friedrich Immanuel Schwarz werden hier bestätigt:

Erster Pate ist Dr. Matthias Zimmermann, Superintendent zu Meissen und effektiv Förderer Sappuhns. Der Taufeintrag vom 16. November 1686 nennt den Vater in lateinischer Sprache als vertriebenen deutschen Diacon und Professor des Gymnasiums von Eperies, und derzeit Exulant.

Die Verbindung der Familien Sappuhn und Zimmermann müssen auch nach dem Tode des Superintendenten angehalten haben: als Taufpatin des Sohnes Traugott Heinrich Sappuhn steht 1689 Frau Leykert-Zimmermann und als Taufpatin der Tochter Johanna Sophia Sappuhn firmiert 1691 die Tochter des Superintendenten Blandina Margaretha Zimmermann.

Hans Siegmund Pflug, seiner Churfürstlichen Durchlaucht zu Sachsen Kammerherr und Trabantenhauptmann und 1683 Teilnehmer an der Verteidigung Wiens vor dem Türkenangriff, hörte Georg Heinrich Sappuhn in Meissen predigen und hat ihn zum Pfarrer und Seelsorger von Lorenzkirch und Kreinitz berufen. Im März 1687 hat Sappuhn seinen Dienst in Lorenzkirch begonnen.

Auf das sehr fruchtbare Wirken in Lorenzkirch möchte ich hier nicht weiter eingehen. Dieses ist bestens in den Arbeiten von Pfarrer Müller, C. Paul, Otto Eduard Schmidt und Heinrich Gotthelf Ruppel beschrieben.

6. Schlussbemerkungen

Georg Heinrich Sappuhn ist katholisch im Ermeland aufgewachsen, von Jesuiten in Rössel erzogen und hat lutherisch-evangelischen Geist in Königsberg angenommen.

Er war Untertan des polnischen Königs, welcher für den habsburgischen Kaiser kämpfte und er war in Oberungarn verbunden mit den Kaiser-Gegnern.

Er verdankte dem Türkenfreund Tököly seinen Werdegang zum Professor und Pastor und wurde vom Türkengegner einem vornehmen Officier (Herzog Georg Friedrich von Württemberg) zur dringlichen Flucht aus Eperies beraten.

Vertrieben aus Türkenland wurde er vom Kämpfer gegen die Türken vor Wien, Hans Siegmund Pflug, zum Pfarramte in Lorenzkirch, Jakobsthal und Kreinitz bestimmt.

Georg Heinrich Sappuhn hat nicht nur Geschichte, Sprache und Theologie studiert, sondern seine Erkenntnisse auch in seinem Leben umgesetzt. Er war für alle Seiten ein Vertrauensmann.

Es scheint, dass sein erster Professor in Königsberg, Christian Dreier, für sein Leben wegweisend war. Versuchte dieser doch die Beilegung der Streitigkeiten unter den christlichen Konfessionen herbeizuführen, man würde heute von Ökumene sprechen. Trotzdem scheint er eine grosse Distanz zu den kompromisslosen Jesuiten, seinen Erziehern in Rössel und heftigen Widersachern in Eperies, aufgebaut zu haben31.

Georg Heinrich Sappuhn wollte und konnte friedlich mit Menschen verschiedenster Anschauungen zusammen leben, diese achten und ihnen für ihr Leben Wertvolles vermitteln. Diese Menschen – auch wenn sie sich untereinander bekämpften - schätzten gemeinsam Georg Heinrich Sappuhn und beriefen ihn zu angesehenen Stellungen.

Wahrlich ein bemerkenswerter Mensch.

7. Schriften über Georg Heinrich Sappuhn

Traugott Heinr. Sappuhn, Misnici. juris utriusque candidati et solatio moestissimae familiae dabant cives Hungari in academia Wittebergensi commorantes: Triste melos supremo honori viri…

D. Friedrich Immanuel Schwarz: Leichenpredigt auf Charlotten Sophien Schwarzin geb. Sappuhnin, Leipzig 1782; siehe Anhang 9.2

Eck, Johann Georg :Leben Friedrich Immanuel Schwarzens; Leipzig 1787

Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger in… Ungarn; 1789; Österreichische Nationalbibliothek Wien; Sign.: 71.Z.213

Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich; 1886 (Seite 103, Nummer 132)

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, Bd. 27, 1905, S.173 (Beschreibung des verschollenen Bildes von Georg Heinrich Sappuhn)

Teubner, B.G.- Verlag: Neue Jahrbücher für Pädagogik, 18. Bd.; 1906; (Seite 294)

Schmidt, Otto Eduard: Neues Archiv für sächsische Geschichte 28. Bd.; 1907 (Seiten 135 - 137)

Schmidt, Otto Eduard: Kursächsische Streifzüge Bd. 3, Dresden 1924 S. 157 - 162

Ruß Erika: Episoden aus der Schmorkauer Chronik, 1927; Seiten 69-77(betrifft Tochter Christiana Sophia)

Ruppel, Heinrich Gotthelf: Aus Strehlas vergangenen Tagen Bd. 2, Strehla 1938 S. 279 - 286.

8. Schriften von Georg Heinrich Sappuhn

Problema Oratorium In Publico & Generali Examine Classia , Leutschau 1683

Oratio Eucharistica. D. O. M. Sacra: Post solutam Inclytæ Urbis Eperjessiensis Obsidionem , Kaschau 1684

Oratorio funebris super obitum Generosi Nobilissimi… Danielis Gutth… , Kaschau 1684

Gruss Gedicht Karancsi Miklos, Disputatio Theologica De Mysterio, Wittenberg 1686

Episedium32 zum Tode von Georg Friedrich Herzog zu Württemberg und Teck, 1685

Leichenpredigt zum Tode von Gottfried Kupffer , Wittenberg 1708

Leichenpredigt zum Tode von Hans Siegmund Pflugk, 1711; SLUB Sign.: 1 B 7165, angeb.4

Commentatio philologica, qua nobilis linguae Carchedonicae reliquia, ab Accio Plauto Sarsinate, actu V. scena I. et II. fabulae, quae inscribitur Poenulus, adservata explicatur, et ad dialectum Aramaeam refertur, Lipsia Martini 1713

Historische Nachricht von dem Lorentzkircher Kirchspiel, 1716 (Orginal-Kopie im Grossenhainer Archiv der Superintendentur und deren Abschrift im Kirchenarchiv von Lorenzkirch).

9. Anhang

9.1 Grabstein-Text

|

DM Georg Heinr,

Sappuhn |

Herr Magister Georg

Heinr, Sappuhn |

|

Prussia me genuit, nutrivit Lechica tellus, |

Preussen gebar mich, das Gebiet der Lechen nährte mich, |

9.2 Transkription der Leichenpredigt von Dr. Friedrich Immanuel Schwarz

Christliches Denkmal einer

frommen Mutter33

Frauen Charlotten Sophien Schwarzin

von D. Friedrich Immanuel Schwarz34

Prof. der Theologie auf der Universität Leipzig,

des Churfürstlichen Consistorii Beysitzer,

und des Stifts Zeitz Canonicus

Leipzig, gedruckt bey Friedr. Gotth. Jacobäer und Sohn 1782

Ich hoffe für mein Herz,

welches über den Todt meiner Mutter Leide trägt, Beruhigung in der Erfüllung

meiner Pflicht zu finden, die ich ihren Verdiensten schuldig bin. Diese sind

groß, und ich fühle die Verbindlichkeit, ihr meinen Dank öffentlich dafür

abzustatten, um so mehr, je größer meine Überzeugung ist, daß ich ihrer

Erziehung, ihrem Beispiele, ihrem Gebeth und ihren Thränen den größten Theil

meiner Wohlfahrth zu danken habe, und je gegründeter die Hoffnung ist, daß die

Bekanntmachung ihrer rühmlichen Eigenschaften und christlichen Gesinnungen und

Tugenden, Nutzen und Erbauung schaffen werde, so wie sie mir selbige jederzeit

verschafft haben. Die Zurückerinnerung an die Tage meiner Kindheit und Jugend,

in welcher ich Zeuge ihrer Ehrerbiethigkeit, Erkänntlichkeit und Liebe gegen

ihre Mutter in ihrem hohen Alter war, hat mir die edlen Gesinnungen ihrer Seele

von jener Zeit an, deren Erinnerung uns in späteren Zeiten sonst gemeinlich

dunkler zu sein pflegt, frühzeitig einleuchtend und schätzbar gemacht. Sie

kannte den grossen Werth der Glückseligkeit, Eltern zu haben, deren ächte

Gottseligkeit eine Quelle des Segens ihrer Kinder und Nachkommen ist. Solche

Eltern verehrte sie.

Ich hoffe für mein Herz,

welches über den Todt meiner Mutter Leide trägt, Beruhigung in der Erfüllung

meiner Pflicht zu finden, die ich ihren Verdiensten schuldig bin. Diese sind

groß, und ich fühle die Verbindlichkeit, ihr meinen Dank öffentlich dafür

abzustatten, um so mehr, je größer meine Überzeugung ist, daß ich ihrer

Erziehung, ihrem Beispiele, ihrem Gebeth und ihren Thränen den größten Theil

meiner Wohlfahrth zu danken habe, und je gegründeter die Hoffnung ist, daß die

Bekanntmachung ihrer rühmlichen Eigenschaften und christlichen Gesinnungen und

Tugenden, Nutzen und Erbauung schaffen werde, so wie sie mir selbige jederzeit

verschafft haben. Die Zurückerinnerung an die Tage meiner Kindheit und Jugend,

in welcher ich Zeuge ihrer Ehrerbiethigkeit, Erkänntlichkeit und Liebe gegen

ihre Mutter in ihrem hohen Alter war, hat mir die edlen Gesinnungen ihrer Seele

von jener Zeit an, deren Erinnerung uns in späteren Zeiten sonst gemeinlich

dunkler zu sein pflegt, frühzeitig einleuchtend und schätzbar gemacht. Sie

kannte den grossen Werth der Glückseligkeit, Eltern zu haben, deren ächte

Gottseligkeit eine Quelle des Segens ihrer Kinder und Nachkommen ist. Solche

Eltern verehrte sie.

Niemals nennte sie den Namen George Heinrich Sappuhn ohne die deutlichsten Zeichen einer innigsten Verehrung, und das einstimmige Zeugniß, welches alle, die ihn gekannt und als Lehrer verehret hatten, von seiner Frömmigkeit, von seinem eindringlichen Vortrage der Lehren der Religion, von seiner ihnen in unvergesslichen Andenken gebliebenen Sanftmüthigkeit und großen Leutseeligkeit, wodurch er alle Herzen gewonnen hatte, und welche sie noch lange nach seinem Todte zu seinem Lobe sehr beredt machte, von seinem frommen Wandel und von dem Nutzen, den er gestiftet hatte, ablegten, sind ein unverdächtiger Beweis, wie sehr er diese Verehrung verdient habe. Einen solchen Vater verehrte sie, und sie verehrte ihn nach Verdienst. Ich will von diesem guten merkwürdigen Manne, der bereits vor 61 Jahren zur Freude seines Herrn eingegangen ist, hier etwas sagen. Beides seine Eigenschaften und seine Schicksale in Preußen, Pohlen, Ungarn und Sachsen machen ihn merkwürdig. Heilsberg im Stifte Ermeland im Pohlnischen Preußen35 war seine Vaterstadt, wo er den 12. Julius 1660 geboren ward. Auf dem Gymnasio zu Rösel legte er den Grund in den Wissenschaften; im fünfzehnten Jahre gieng er auf die Universität zu Königsberg36, hörte allda die berühmten Lehrer der Gottesgelahrtheit, Dreyer37, Lattermann38, und Erasmus39, und im siebzehnten Jahre seines Alters bezog er die Universität zu Cracau40, 70 Meilen41 von seiner Vaterstadt, so wohl um die Pohlnische Geschichte und Sprache zu erlernen, als auch andere, ihm, als einen Unterthanen der Crone Pohlens nützliche, vaterländische Kenntnisse zu erlangen, und hatte daselbst, 2 Jahre studieret, als die Pest die Studierenden zerstreute, und ihn, weil er um eben dieses allgemein gewordenen Unglücks willen, das auch sein Vaterland betroffen hatte, in demselben seine Zuflucht nicht suchen konnte, Gott ihn in einem anderen Lande einem günstigeren Geschikke entgegen führte. Er fand in Schekoczin42, einer Stadt an der schlesischen Gränze, in dem adeligen Hause Koryczinski, in welchem er zum Lehrer der Familie angenommen ward, seinen Unterhalt, aber auch bald seinen Beförderer in der Person des Grafen Zebrydowky, durch welchen er dem Rathe und der Bürgerschaft zu Kirchdorf43 in der Grafschaft Zips, nachdem der Graf Emericus Töckely44 die freye Uebung der evangelischen Religion für Oberungarn erlangt hatte, zu dem Amte eines evangelischen Predigers empfohlen ward, und den Ruf dazu im neunzehnten Jahre seines Alters erhielt, welches er, nach erlangter Ordination in Caschau45, antrat, nach drey Jahren aber mit dem Amte eines Professors am Gymnasio und Diaconi an der deutschen Hauptkirche zu Eperies46 verwechselte. Hier gerieth er bey den damaligen bürgerlichen Unruhen in Ungarn, welche für die evangelischen Gemeinden in diesem Königreiche von traurigen Folgen waren, in Gefahr, in welcher ihn aber die Vorsehung Gottes wunderbar erhielt und mächtig schützte. Eperies ward nach einer harten Belagerung erobert, die Verfolgung der Evangelischen nahm darauf zu, ihre Kirche ward von den Römischcatholischen weggenommen, und ihre freye Religionsübung erreichte abermals ihr Ende. Sappuhn, welcher beide Aemter drey Jahre verwaltet hatte, hielt allda am Reformationsfeste 1685 seine letzte Predigt, bald darauf gerieth er in Leib- und Lebensgefahr; ein vornehmer Officier gab ihm im Geheim Nachricht davon; er verlies darauf alles das Seinige und rettete sich mit der Flucht, auf welcher er seinen Weg über Breßlau nach Leipzig nahm. Er erfuhr bald: D. Johann Zimmermann47, aus Ungarn, welcher Superintendent zu Meißen war, verlangte ihn zu sich. Hier ward es, wo ihn Hannß Siegmund Pflug48, auf Kreynitz, im Dom predigen hörte, und sogleich zum Pfarramte in Lorenzkirchen, Jakobsthal und Kreynitz bestimmte, welches er 34 Jahre bis 1721 da er am Sonntage Jubilate starb, verwaltete, und einen seltenen Nachruhm wahrer Frömmigkeit, großer Geschicklichkeit, unermüdlicher Amtstreue und einer ungemeinen Leutseligkeit hinterlies. Der Liebe zu den Wissenschaften blieb er stets getreu, wovon unter anderem sein Briefwechsel mit Schurzfleisch49, und einige lateinische Gedichte zeugen, die er in der Handschrift hinterlassen, aus welchen ich die von ihm verfertigte Aufschrift des Denkmahls bey seiner Gruft wähle, sie hieher zu setzen.

1667 wurde in Prešov ein "evangelisches Kollegium", das ein wichtiges Bildungszentrum für Oberungarn (so hieß damals die Ostslowakei) darstellte, eröffnet. Die hier tätigen Gelehrten waren stark von den Lehren Johann Amos Comenius beeinflusst, welcher im Frühling 1650 in Prešov weilte. Zu der sich schnell vergrößernden wirtschaftlichen Macht der Stadt kam auch die politische Stärke hinzu. So wurde 1647 das Verwaltungszentrum des Šariš/Scharosch-Komitats, das oft seinen Sitz wechselte, in die Stadt verlegt. Im 17. Jahrhundert hatten die Adligen aus der Familie Rákóczi die Funktion des Komitatsvorsitzenden (Gespans) inne.

1671 ließ sich in der Stadt der Franziskaner-Orden nieder, 2 Jahre später auch der Jesuiten-Orden. Das Jahr 1687 wurde für Prešov zu einem Albtraum. Die Unterstützung seitens der Stadt für den anti-habsburgischen Aufstand unter Emmerich Thököly (1678-1687) hatte schwerwiegende Konsequenzen. Aufgrund einer Entscheidung von Kaiser Leopold I. wurde in der Stadt das sogenannte Eperieser Blutgericht unter der Führung von Antonio Caraffa abgehalten, in dessen Verlauf (vom 5. März bis zum 12. September 1687) 24 prominente protestantische Bürger und Adlige zum Tode verurteilt und ihr Vermögen eingezogen wurde. Weitere Schäden verursachten die Pestepidemie von 1696, durch die die Hälfte der Stadtbevölkerung ums Leben kam, und der Aufstand von Franz Rákóczi II. (1703-1711)."

Prussia me genuit, nutrivit

Lechia tellus,

erudiit studiis urbs tua, Grace sacris.

Pannonis ora virum vidit sacra verba docentem,

et fuit Epperies pendula ab ore meo.

………..

Einen solchen Vater verehrte sie, und sie verehrte ihn so sehr, daß sie seiner nie ohne Bezeugung großer Hochachtung und Dankbarkeit gedachte.

Gleiche Verehrung bezeigte sie ihrer Mutter, einer Frau von großem Verstande und ausgezeichneter Frömmigkeit, deren Segnungen und Lehren mir unvergesslich bleiben werden. Sophia Sappuhnin, geboren den 1 sten May 1665 war die Tochter Christoph Schmitz, Kaufmanns und Stadthauptmanns zu Kaysermark50, und Frauen Sophien geb. Mösin, der Tochter des dasigen Bürgermeisters, Siegmund Mösens, welcher starb, als ihre Tochter sechs Monate alt war. Das Geschlecht ihres Großvaters, Michael Schmitz, blühete in Danzig, wo dieser ein angesehener Seeschiffshandelsmann, und mit Rebekken Henkelin aus Danzig verehelicht war. Sie verheiratete sich 1682 an Daniel Burkhardt, einem Kaufmann in Eperies, welcher zwei Jahre hernach starb, und ihr eine Tochter, Anna Sophia, hinterlies, die sie als ein Kind unter zwei Jahren mit nach Sachsen nahm, und nachher an Johann Siegmund Beuchen, Amtmann in Pegau, verheirathete. Sappuhn verehelichte sich mit ihr 1685 aber schon in der sechzehnten Woche nach der Verehelichung mußte sie ihm im zwanzigsten Jahre ihres Alters ins Elend folgen, denn so früh geschahe seine Flucht. Ich schätze mich glücklich, diese würdige Person gekannt zu haben, und noch mehr, von ihr gebildet, gebessert, erbaut und gesegnet worden zu sein. Ihre Frömmigkeit, ihre Geduld, ihre Klugheit hat einen tiefen Eindruck in mein Herz, sie selbst aber in mir unvergeßlich gemacht. Ihre fürtrefflichen Lehren sind mir noch so sehr erinnerlich und schätzbar, als sie mir jederzeit nützlich gewesen. Ich verehre ihre Asche; sie war es vornehmlich, welche darauf bestand, mich dem Studieren zu widmen, da man mich für eine andere Lebensart bestimmen wollte, und sie that solches aus Gründen, welche ihrem Herzen Ehre machen, und mir noch zum Trost gereichen. Ihr Ende erfolgte den 4. Dezember 1744 nachdem sie beynahe die Hälfte ihres achzigsten Jahres zurückgelegt, und ihren Ehegatten fast 24 Jahr in ganz eigentlichem Verstande betrauert hatte. Die Predigt bey ihrem Leichenbegängniß hielt, ihrem Wunsche und Verlangen gemäß, mein Vater über Psalm XXXVII, 25 "Ich bin ganz jung gewesen und alt worden, und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen, oder seinen Samen nach Brod gehen." und tief waren die Worte in meine Seele gedrückt, mit welche er den Anfang dieser Gedächtnißpredigt machte, die er ihr als einer Exulantin hielt. Es waren die Worte Davids auf der Flucht, als er sich zur Rettung seines Lebens ins Elend begeben, und ihm seine Eltern in dasselbe folgen mußten aus Samuel XXII, 3 : "Laß meinen Vater und Mutter bey euch aus und eingehen, bis ich erfahre, was Gott mit mir thun wird".

Von so würdigen und guten Eltern, deren Gedächtniß im Segen ruhet, ward meine Mutter Charlotte Sophie, den 16. Julius 1702 geboren. Charlotte Sophie von Pflug51, aus Kreynitz, Barbara Cellarius, die Gattin M. Joh. Cellarius52, des Diaconus zu Strehla, und M. Caspar Aster53, Pfarrer in Gohlis, vereinigten ihr Gebet für sie bey ihrer Taufe. Mein Vater M. Johann Immanuel Schwarz, dessen Leben ich nach seiner am 2. April 1762 erfolgten seligen Auflösung beschrieben habe, verheiratete sich mit ihr im Jahr 1721 am 25. November. Er hatte an ihr die beste Gattin, und ihre acht Kinder die sorgfältigste Mutter, welche die Verdienste derselben und ihre Erziehung mit kindlichem Danke und gerechter Verehrung rühmen. In der Übung der Gottseligkeit war sie uns, so wie im Fleiße und der Arbeitsamkeit, wie nicht weniger im liebreichen Umgange mit jedermann und in der Wohltätigkeit gegen die Armen, das nachahmungswürdigste Muster. Es gefiel Gott, sie in vielen Leiden zu prüfen, und sie bewies in denselben allen, den Heldenmuth und die Standfestigkeit der Christen. Den Anfang ihrer Leiden machte Gott durch den Tod ihres ältesten Sohnes, Johann Immanuel, im Jahre 1749. Dieser war zu großer Freude seiner Eltern 1747 zum Pfarramte in Stahritz54 berufen, als er aber solches ein Jahr und 23 Wochen verwaltet hatte, erfolgte sein früher Tod in der Blüthe seiner Jahre, als er kaum die Hälfte seines sieben und zwanzigsten Jahres zurück gelegt hatte. Ihr Jammer war groß. Dieser war der einzige, welcher von acht Kindern damals versorgt war. Und ihre erste Freude ward sobald in Traurigkeit verwandelt! Hier war es rührend, zu bemerken, wie sie sich bestrebte, den bekümmerten Vater zu trösten, da sie doch selbst über diesen Verlust untröstlich war, und des Trostes selbst bedurfte, den sie ihm ertheilen wollte. Der Verlust war für beide gleich groß, der Schmerz gleich empfindlich. Aber wie weislich wußte sie denselben dem bekümmerten Vater durch Verbergung des Ihrigen zu lindern, und ihn durch gefällige Annehmung seiner Trostgründe zu beruhigen? Doch dies war nicht der einzige Fall, in welchem sie Standhaftigkeit im Leben bewies. Der verborgene Rath Gottes hatte ihr ein großes Maas derselben zugetheilt; sie hatte viel Prüfungen zu überstehen, auf daß ihr Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden würde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewähret wird. Die Trübsale nahmen je länger je mehr überhand. Ein unglücklicher Zufall, den die Unvorsichtigkeit eines Menschen veranlaßte, raubte meinem Vater den Gebrauch des Lichtes seiner Augen. Welcher Jammer für sie beide und für uns ! Er brachte in diesem Elende die letzten neun Jahre seines Lebens zu. Langwierige und äusserst schmerzhafte Krankheiten vermehrten es, und der Tod zweier Töchter, deren der eine von noch mehr Unglück begleitet ward, brachten es bey nahe auf den höchsten Grad. Eine versorgte Tochter, welche an M. Dietrich55, Pfarrern in Cavertitz glücklich verheiratet war, starb am 30. August 1760 und hinterlies zwei zarte Waisen. Neun Monate später betraf sie das härteste unter allen ihren Schicksalen. Am 6. Junius 1761 zündete in den Morgenstunden ein Wetterstrahl die Wirtschaftgebäude des Pfarrhofes an, und legte sie in Asche. Mein von einem Schlagflusse vor einiger Zeit gelähmter kraftloser Vater auf seinem Krankenbette, meine Mutter und zwo Schwestern waren zum Gebeth in der Stube versammelt. Ein schrecklicher Donnerschlag hatte sie ausser sich gesetzt, und keines von ihnen besann sich. Sie waren von den aus dem Orte herbeizueilenden zuerst von dem Unglücke benachrichtiget, daß der Pfarrhof im Feuer stehe. Mein entkräfteter Vater mußte aufs Feld getragen werden, und daselbst den Stürmen des Ungewitters ausgesetzt werden, indem die Flammen einen Theil der Gebäude verzehrte, und man alle Kräfte anwendete, das Wohnhaus zu retten, welches auch würklich erhalten ward. - Aber welcher schreckliche, traurige Anblick ! Eine Tochter, die ältere von beiden, war dahin. Umsonst bemühete man sich, sie wieder zum Leben zu bringen. Sie war allbereit ein Raub des Todes. Und meine Mutter – von diesem vielfachen Unglück umgeben - was soll ich von ihr? was von der Empfindung ihres Herzens ? was von ihrer Fassung sagen? Ich will sie selbst reden lassen. Die schriftliche Nachricht, die sie mir von ihrem Unglücke ertheilte, enthält Worte, welche von den Empfindungen einer betrübten Mutter, und zugleich von den Gesinnungen einer standhaften und im Unglück getroffenen Christin zeugen.

Hier sind sie: "Ach trauriges Schicksal für uns alte Eltern! Ach unsre Tochter, die bereit und willig war, unsern Willen und Befehl mit ihrem willigen Gehorsam, in allem zu erfüllen, die ihr liebes Geschwister herzlich liebte, und sich ihnen gefällig zu machen, wenn es auch mit ihrer größten Beschwerung hätte geschehen sollen, für die größte Freude hielt! Verborgener Gott, zürne nicht, daß ich mich unterwinde zu reden. Der große Schmerz nimmt mir die Worte aus dem Munde. Ich werfe mich dir zu Füßen. Erbarme dich unser wieder, laß Gnade für Recht gehen. Ich glaube doch noch, das, was du thust, ist alles gut, obs noch so traurig schiene. Nun Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich, und hoffe, meine liebe selige Tochter bey Gott zu finden, da sie sich mit herzlichem Gebethe und ringenden Händen in die Hände ihres Gottes ergeben."

Was soll ich nöthig hinzufügen, um die Größe ihrer Leiden, und zugleich den Ruhm ihrer Gottgelassenheit zu schildern? Mit diesen Tugenden der geheiligten Christin verband sie die thätige und standhafte Ausübung der Liebe gegen alle, die auf ihre hülfreiche Unterstützung Anspruch machen konnten, und besonders gegen ihr Haus. Das große Elend meines, des Gebrauchs seines Gesichtes beraubten und vom Schlage entkräfteten Vaters würde noch weit trauriger gewesen sein, wenn ihn nicht ihre unermüdliche Sorgfalt und hülfreiche Treue so liebreich und mit Geringachtung aller Beschwerlichkeit und Mühe unablässig unterstützt, und ihn die Größe seiner Leiden weniger fühlbar gemacht hatte. Der Herr vergelte ihr diese Treue in Ewigkeit! Ihre Liebe zum Worte Gottes, ihr unablässiger Fleiß, dasselbe sowohl, als lehrreiche Schriften zu ihrer Erbauung zu lesen, und mit Andacht zu betrachten, den sie bey ihrem hohen Alter bis den letzten Tag vor ihrem Ende fortsetze, an welchem sie sich noch mit Lesung einer gottseligen Betrachtung unterhielt; ihre Inbrunst, ihre Andacht und ihr Eifer in Gebethen, ihr heiliges Verlangen, ihre Seele durch oftmaligen Genuß des Sacraments des Leibes und Blutes Christi zu erquicken, und des Herrn Tod zu verkündigen, bis er kommen werde, sie aufzulösen, (und er kam vier Tage darauf, als sie diese große, und von ihr zum höchsten geschätzte Heilswohlthat zum letzten male genossen hatte) zeigte von der Stärke ihres Glaubens und von ihrer ächten Gottseligkeit. Das schöne Zeugnis, welches ihr würdiger und verdienter Seelsorger, der Herr Archidiaconus M. Kießling56, hiervon bey ihrem Sarge ablegte, hat die gerechte Hochachtung für die Gottseligkeit meiner frommen Mutter noch mehr erhöhet, und mir ihr rühmliches Beispiel zum Muster der Nachfolge von der empfehlenswertesten Seite gezeigt. Der Herr vergelte und segne seine Treue die er in der Sorge für ihre Seele bewiesen, mit allerley Segen und Gütern seiner Gnade, und lasse den Lohn dieses verdienstvollen Lehrers groß seyn im Himmel! Ihre letzten Lebensjahre brachte sie in dem Hause ihres hochgeschätzten Schwiegersohnes, des hochverdienten Herrn Superintendentens, M. Lingkens57, in Torgau zu, deßen große Verdienste um sie in ihrem Alter ich nicht genügsam rühmen kann. Ihre gute Tochter, die liebreiche Gattin desselben, vereinigte ihre Kräfte mit den seinigen, ihr ihre letzten Lebenstage angenehm, und die Beschwerlichkeiten des Alters erträglich zu machen, für welche kindliche Treue und Wohltätigkeit sie nun den Segen des Herrn auf sie heraberbittet, welcher von ihrem Hause nicht lassen wird ewiglich! Ja, Herr, mit deinem Segen müsse dieses deines Knechtes Haus gesegnet werden ewiglich! Ihre wichtigste und liebste Beschäftigung bis an ihr Ende war die Unterhaltung mit Gott im Gebeth, und die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Schon seit vielen Jahren erwartete sie täglich ihre Auflösung. Sie konnte mit Recht sagen: Ich sterbe täglich! Rührend war mir es, (und rührend wird es mir auf meine ganze Lebenszeit bleiben) nach ihrem Tode aus dem Munde eines geschätzten Geistlichen die letzten Worte zu vernehmen, die sie den Freitag vor ihrem Tode zu ihm geredet. Er fragte sie: wenn sie sich noch etwas auf der Welt wünschen sollte, was es wohl seyn würde? Ihre Antwort war: Nichts als die Güte meines Gottes! O Gott, wie groß, wie theuer, wie schätzbar ist deine Güte, die du verborgen hast, denen, die dich fürchten! Glücklich! wer sagen kann: Herr, deine Güte ist besser, denn Leben. Meine Lippen preisen dich! So beschloß sie die Tage, im sehnlichen Verlangen nach dem lebendigen Gott, um dahin zu kommen, daß sie Gottes Angesicht schaue, und im lebendigen Glauben an ihren Erlöser Jesum, bey welchem zu seyn so lange schon ihr inbrünstigster Wunsch gewesen war, am 12. August im Jahre 1782 nachdem sie 28 Tage in ihrem ein und achzigsten Lebensjahre zurückgelegt hatte. Ihr Leben war christlich, ihr Ende lehrreich. Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, von nun an! Ja der Geist spricht, daß sie ruhen sollen von ihrer Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen nach. –

Meine Brüder, meine Schwestern, lasset uns dem Herrn danken, daß er uns eine Mutter verehren ließ, die uns christlich erzogen, die uns zur Gottseligkeit durch Lehre und Beispiel gewiesen, die so fleißig für uns gebethet, die so häufige Thränen im Gebeth für unsere Wohlfahrt vergossen, und die uns durch ihr Leben, wie durch ihr Ende, im Glauben an Gott, in der Liebe zu Gott, und im standhaften Vertrauen auf Gott und seine Güte, die besser ist, denn Leben, befestigt hat; deren Nachruhm Glaube und Gottseligkeit, und deren ewiges Loos Seeligkeit ist!

9.3 Die Familie von Georg Heinrich Sappuhn

|

Ehemann: |

Georg Heinrich Sappuhn |

geboren am |

12. Juli 1659 |

in Heilsberg |

|

|

|

gestorben am |

3. Mai 1721 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

geheiratet |

im Juli 1685 |

in Eperies |

|

Ehefrau: |

Sophia Schmitz, 2.Ehe |

geboren |

am 1. Mai 1665 |

in Kaesmark |

|

|

(1.Ehe mit Daniel Burkhardt) |

gestorben am |

4. Dez. 1744 |

in Lorenzkirch |

|

Kind 1.Ehe: |

Anna Sophia Burkhardt |

geboren |

1683 |

in Eperies |

|

Kinder: |

Georg Heinrich |

getauft am |

16. Nov. 1686 |

in Meissen |

|

|

|

gestorben am |

25. Juni 1691 |

in Lorenzkirch |

|

|

Eleonora Sophia |

geboren am |

11. Febr. 1688 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

gestorben am |

12.März. 1746 |

in Elterlein |

|

|

Traugott Heinrich |

getauft am |

17. Nov. 1689 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

|

|

|

|

|

Johanna Sophia |

getauft am |

23. März 1691 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

gestorben am |

5. März 1749 |

in Lorenzkirch |

|

|

Georg Heinrich |

getauft am |

8. Dez. 1692 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

|

|

|

|

|

Christiane Sophia |

getauft am |

17. Febr. 1698 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

gestorben am |

6. Febr. 1750 |

in Thammenhain |

|

|

Charlotte Sophia |

geboren am |

16. Juli 1702 |

in Lorenzkirch |

|

|

|

gestorben am |

12. Aug. 1782 |

in Torgau |

Anmerkungen

|

Zusammenfassung eines Vortrages, gehalten am 14. August 2010 in Lorenzkirch |

|

|

Lorenzkirch an der Elbe gegenüber Strehla |

|

|

Siehe Anhang 9.1: Grabsteintext |

|

|

Heute Lidzbark-Warminski |

|

|

Bisherige Auffassung; Grabstein hier ausgebrochen, sein Enkel nennt als Geburtsdatun den 12.Juli 1660 |

|

|

Siehe Anhang 9.3: Die Familie von Georg Heinrich Sappuhn |

|

|

Ganzer Orginaltext und Übersetzung im Anhang 9.1 |

|

|

Der Legende nach wanderten die Brüder Tschech, Lech und Russ mit ihren Sippen nach Norden und gründeten so Tschechien, Polen und Russland |

|

|

Heute Gniezno, 50 km östlich von Posen |

|

|

Im Frieden von Oliva (Schwedisch-Polnischer Krieg), 1660, erreichte Friedrich Wilhelm von Brandenburg (der grosse Kurfürst), dass das Herzogtum Preussen von Polen unabhängig wurde. Heilsberg, heute das polnische Lidzbark-Warminski, gehörte zur Geburtszeit Sappuhns zum katholischen, fürstbischöflichen Ermland. |

|

|

Gymnasium geführt durch Jesuiten (Jesuitenkolleg), vgl. Lühr: Rösseler Gymnasium |

|

|

Ganzer lateinischer Orginaltext und deutsche Übersetzung im Anhang 9.1 |

|

|

Encūnai / Repino / Tschkalowo ein Ort in der russischen Oblast Kaliningrad |

|

|

15 Herausgegeben vom Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V. , Hamburg 1989 |

|

|

Siehe: Hubatsch, Walter und Gundermann, Iselin: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens; 1968 |

|

|

Heute Zytkiejmy |

|

|

Wesnowo (russisch Весново; litauisch Kusai) ist eine Siedlung im Süden des Rajon Krasnosnamensk in der russischen Oblast Kaliningrad |

|

|

Pilupėnai / Nevskoje in der russischen Oblast Kaliningrad |

|

|

Ist am 13.12.1666 Taufpate von Johannes Stephan Sappuhn, des jüngeren Bruders von G. Heinrich Sappuhn |

|

|

Heute Runowo, Powiat Lidzbarski, ca. 5 km WNW von Heilsberg |

|

|

Trauregister ab 1683, Sterberegister ab 1687 |

|

|

geboren 5.3.1728 in Lorenzkirch, gestorben 25.10.1786 in Leipzig |

|

|

Dokument in der Universitäts-Bibliothek Halle a.S.; Signatur: Pon Ze 4440, QK (29.10.2008);siehe Anhang |

|

|

Daniel Heinrich Arnold, Kirchen- und Universitätshistoriker, Theologe; * 07.12.1706 Königsberg, † 30.07.1775 Königsberg i.Pr. |

|

|

Deutsche Meilen à 7.42 km |

|

|

Heute Izmit in der Türkei |

|

|

Trauergedicht, vergleiche Kapitel 8: Schriften von Georg Heinrich Sappuhn |

|

|

Das Jahr 1687 - also nach der Flucht von Sappuhn - wurde für Eperies zu einem Albtraum. Die Unterstützung seitens der Stadt für den anti-habsburgischen Aufstand (1678-1687) unter Emmerich Thököly hatte schwerwiegende Konsequenzen. Aufgrund einer Entscheidung von Kaiser Leopold I. wurde in der Stadt das sogenannte Eperieser Blutgericht unter der Führung des kaiserlichen Generals Antonio Caraffa abgehalten, in dessen Verlauf (vom 5. März bis zum 12. September 1687) 24 prominente protestantische Bürger und Adlige zum Tode verurteilt und ihr Vermögen eingezogen wurde. |

|

|

Sein übersetzter Grabsteintext: Ins Exil trieb ihn nicht Schuld oder Richterspruch, sondern der Eifer deines Klerus, du treuloses Rom. |

|

|

Trauergedicht, der Zeit entsprechend in blumigstem Stil; ohne historische Informationen zur Person Sappuhn |

|

|

Dokument in der Universitäts-Bibliothek Halle a.S.; Signatur: Pon Ze 4440, QK (29.10.2008) |

|

|

geboren 5.3.1728 in Lorenzkirch, gestorben 25.10.1786 in Leipzig Frauen Charlotten Sophien Schwarzin geb. Sappuhnin Friedrich Immanuel Schwarz – Wikipedia Professorenkatalog der Universität Leipzig - Die Professoren-Datenbank für Leipzig |

|

|

Heilsberg gehörte zu dieser Zeit zum Königreich Polen und zum Bistum Ermland. Preussisch wurde es erst 1772 zusammen mit Westpreussen. |

|

|

Königsberg war zu jener Zeit Residenzstadt (seit 1525) des Herzogtums Preussen (später Königreich Preussen und Ostpreussen), welches noch bis gegen 1660 polnisches Lehen war. Die Universität wurde 1544 gegründet. |

|

|

Christian Dreier (* 22. Dezember 1610 in Stettin/Pommern; † 3. August 1688 in Königsberg/Preußen) war ein lutherischer Theologe, Professor an der Albertina-Universität in Königsberg und Teilnehmer am Synkretismus-Streit in Preußen. Sein gleichnamiger Sohn (geb. 1659) wurde ebenfalls Professor der Theologie in Königsberg. |

|

|

Johannes Latermann, geb. 02.07.1620 in Gellershausen, +1662 in Oesterreich, lutherischer Theologe; 1647 a.o. Professor der Theologie an der Königsberger Universität. Er war Schüler und Vertreter der Calixtischen Gedanken und verstritt sich mit der lutherischen Orthodoxie (Allgemeine Deutsche Biographie, Bd.18). |

|

|

Da der Humanist und Theologe Erasmus von Rotterdam (um1466-1536) lange vor Sappuhn verstorben ist, muss es sich hier um das Studium der Schriften dieses Gelehrten handeln. |

|

|

Krakau, polnisch Kraków, war Krönungsstadt der polnischen Könige. |

|

|

Eine deutsche geographische Meile entspricht heute 7,4204 km. |

|

|

Möglicherweise handelt es sich hier um Szczekociny, einer Stadt in der polnischen Woiwodschaft Schlesien im Powiat Zawierciaoski an der Pilica mit heute etwa 4.000 Einwohnern. |

|

|

Hier ist das slowakische Spisské Podhardie gemeint, welches deutsch Kirchdrauf und ungarisch Szepes-Váralja hiess. Spisské Podhardie liegt etwa 30 km westlich von Prešov(Eperies). |

|

|

Emmerich / Imre Töckely (1657-1705) ist ein ungarischer Nationalheld |

|

|

Košice (deutsch Kaschau, ungarisch Kassa, romani Kasha, neulateinisch Cassovia, französisch Cassovie) ist eine Stadt in der Ostslowakei, nahe der Grenze zu Ungarn |

|

|

Heute Prešov in der Slowakei. Aus Wikipedia: "Im 17. Jahrhundert waren die meisten Einwohner von Prešov Protestanten. Die anhaltenden anti-habsburgischen Aufstände sowie die Präsenz der türkischen Besatzer an den Grenzen des Habsburgerreiches veranlassten die Habsburger, vorübergehend toleranter mit neuen Religionen im habsburgischen Königlichen Ungarn (d. h. in der Slowakei, in Burgenland und in Nordkroatien) umzugehen. 1667 wurde in Prešov ein „evangelisches Kollegium“, das ein wichtiges Bildungszentrum für Oberungarn (so hieß damals die Ostslowakei) darstellte, eröffnet. Die hier tätigen Gelehrten waren stark von den Lehren Johann Amos Comenius´ beeinflusst, welcher im Frühling 1650 in Prešov weilte. Zu der sich schnell vergrößernden wirtschaftlichen Macht der Stadt kam auch die politische Stärke hinzu. So wurde 1647 das Verwaltungszentrum des Šariš/Scharosch-Komitats, das oft seinen Sitz wechselte, in die Stadt verlegt. Im 17. Jahrhundert hatten die Adligen aus der Familie Rákóczi die Funktion des Komitatsvorsitzenden (Gespans) inne. 1671 ließ sich in der Stadt der Franziskaner-Orden nieder, 2 Jahre später auch der Jesuiten-Orden. Das Jahr 1687 wurde für Prešov zu einem Albtraum. Die Unterstützung seitens der Stadt für den anti-habsburgischen Aufstand unter Emmerich Thököly (1678-1687) hatte schwerwiegende Konsequenzen. Aufgrund einer Entscheidung von Kaiser Leopold I. wurde in der Stadt das sogenannte Eperieser Blutgericht unter der Führung von Antonio Caraffa abgehalten, in dessen Verlauf (vom 5. März bis zum 12. September 1687) 24 prominente protestantische Bürger und Adlige zum Tode verurteilt und ihr Vermögen eingezogen wurde. Weitere Schäden verursachten die Pestepidemie von 1696, durch die die Hälfte der Stadtbevölkerung ums Leben kam, und der Aufstand von Franz Rákóczi II. (1703-1711).“ |

|

|

Gemeint sein muss Matthias Zimmermann, geboren 21.09.1625 in Eperies im damaligen Oberungarn, studierte in Strassburg und Leipzig(1648), wurde 1651 Gymnasiums-Rektor in Eperies und dort 1652 Pfarrer, 1660 war er Substitut in Colditz und ab 1662 Superintendent in Meissen, wo er am 24.10.1689 starb. |

|

|

Geb. 11.10.1649; Kammerjunker, General-Adjutant, Trabantenhauptmann, Johaniter-Ritter; gest. 24.12.1710 |

|

|

Konrad Samuel Schurzfleisch - geboren 1641, gestorben 1708 - war Professor und 1682, sowie 1698 Rektor der Universität Wittenberg. Er war ein deutscher Historiker, Polyhistor und Bibliothekar. |

|

|

Kežmarok gehört zur Region Zips in der Slowakei. Im Jahr 1269, nach der Einführung eines Käsemarkts, wurde die Siedlung zur Stadt erhoben und erhielt den Namen Käsmarkt (später Käsmark/Kesmark und fälschlicherweise auch Kaisersmarkt). Der slowakische und der ungarische Name(Késmárk) sind vom deutschen abgeleitet. |

|

|

Tochter von Hans Siegmund Pflug und dessen zweiter Ehefrau Sophia Hedwig von Miltitz; getauft 7.11.1690 in Dresden, gestorben 1756 in Dresden; erste Ehe 1704 mit Haubold von Schleinitz, zweite Ehe 1720 mit Friedr. Gottlob von Maxen |

|

|

Johann Michael Cellarius, geboren 1661 in Ilmenau, Thüringen, Magister 1685, erst Feldprediger dann ab 1695 Diacon in Strehla, gestorben 1741 |

|

|

Kaspar Aster, geboren 1667 in Döbeln, 1697 bis 1702 Pfarrer in Gohlis, anschliessend in Kötzschenbroda, gestorben 1730 |

|

|

04874 Staritz |

|

|

August Gotthelf Dietrich, geboren 1722 in Cavertitz, war ab 1749 Substitut seines Vaters Johann Gottlob Dietrich und nach dessen Tod ab 1755 selbst Pfarrer in Cavertitz, gestorben 1765. |

|

|

Johann Christian Kießling; geboren 1730, gestorben 25.09.1795 beides in Torgau; Archidiacon der Stadtkirche 1782-1795; Sohn des Stadtrichters Johann Polycarp Kießling und dessen Gattin Christiane Dorothea, geb. Boettger. |

|

|

Geboren am 22.11.1720 in Torgau als Sohn von Johann Moritz Lingke und dessen Gattin Catharina Dorothea, geb. Stisser; gestorben am 10.04.1801 in Torgau. |

onmousedown="ET_Event.link('Link%20auf%20www.gaebler.info',