|

Der Wonnemonat meint es in diesem Jahre ganz besonders gut. Er hat uns in den Tagen bisher mit dem herrlichsten Sonnenschein und balsamischer Luft begrüßt. In der Stadt ist die ganze Natur schon ungewöhnlich weit entwickelt; die Obstbäume haben fast alle schon die Blüten geschneit und die so unvergleichlich schönen Wallanlagen sind in saftiges Grün gekleidet. Wenn ich mit Wilhelm oder Martin hindurchgehe, wie ich fast täglich tue, freue ich mich jedes Mal, dass ich das Frühjahr hier noch einmal durchleben kann.

Auf der Weser vor unserem Hause ist es auch schon Wochen lang recht lebendig. Eine Unzahl kleiner Segel- und Ruderboote spielt um die größeren Frachtschiffe, welche in ernsterer Arbeit als jene Schmetterlinge auf- und abfahren. Jenseits des Stromes winkt die große Weide, eine Lust für Kühe und Menschen. Sie ist ganz mit gelben und weißen Blumen besät, die dem grünen Teppich einen duftigen Schleier übergeworfen haben. Ich war im Laufe der Woche mit Wilhelm zu einer botanischen Exkursion drüben. Heute sind die zahlreichen Kuhherden zum ersten Male ins Freie gelassen, um ihren Futterplatz nun bis zum Spätherbste nie wieder zu verlassen. Sie gebärden sich heute mit Brüllen und Springen noch etwas ungebärdig. Binnen weniger Tagen aber werden sich diese Erstlingsgefühle gelegt haben, und dann kann man ungefährdet durch sie hindurchgehen. Ich habe in den letzten Tagen einige neue Bekanntschaften angeknüpft.

Seit acht Tagen verkehre ich einmal in der Woche, gestern zum zweiten Male, in dem christlichen Vereine junger Kaufleute, der sein Versammlungslokal im Stephanie-Gemeindehause hat. Es sind meist recht nette Leute aus besseren Ständen, die diesem Vereine angehören. Wenn auch nicht Alles dabei nach meiner Meinung musterhaft ist, so habe ich doch hier sicher Gelegenheit gute Erfahrungen auf dem Gebiete des Vereinswesens zu sammeln. Die Gesellschaft hat einen geselligen und einen religiösen Zweck. Alle acht Tage findet am Donnerstag eine Sitzung statt. Gesellige Unterhaltung und Bibelbeschäftigung wechseln dabei ab. Alle Leistungen sollen von Vereinsmitgliedern geschehen. So wurden an dem einen Abende, den ich dort zubrachte, kleine Aufsätze verlesen, die sich über irgend welche Tagesfragen, merkantile oder in anderer Weise interessante Gegenstände verbreiteten. Nach Verlesung eines Abschnitts wird einer Debatte Raum gegeben, bei welcher man sich das letzte mal recht lebhaft beteiligte. Um nicht ganz auf ideale Genüsse beschränkt zu sein, wurde auf Vereinsunkosten Tee getrunken; auch Zigaretten zu rauchen ist gestattet.

Äußerlich in derselben Weise verlief der Bibelabend, welchen Pastor

Leipoldt gewöhnlich leitet. Gestern hatte er sogar das Referat. Dasselbe war sehr gut und tiefgehend. Es beschränkte sich den ganzen Abend über auf drei Verse aus der Schöpfungsgeschichte. Hier war aber die Beteiligung an der Debatte recht mangelhaft. Außer

Leipoldt, Cand. Schöl und mir sprach nur noch ein Herr Hasencemp, welcher im Verein sehr zu dominieren schien, und, wie ich nachher hörte, durch seine etwas rigoros ausgesprochenen Ansichten die jungen Mitglieder oft einschüchtert. Wie

andere, eigentliche Vereinsmitglieder der Aufgabe des Referats gerecht werden, da sie von theologischer Behandlung Nichts verstehen, bleibt abzuwarten. Ich hatte gestern Abend Martin veranlasst, mit mir in den Verein zu gehen, und hoffe, dass er sich dauernd dafür interessieren lässt. Es wäre gut, wenn er dadurch hier einen festen Halt bekäme.

Franz Michael Zahn

Heute, Sonntag, Mittag war ich bei Missionsinspektor

Zahn zu Tische geladen, wo ich einige recht angenehme Stunden zugebracht habe. Die Veranlassung, die mich dorthin führte, war eine sehr plötzliche. Ich hatte bisher zwar schon verschiedene Male versucht,

Zahn näher zu treten, ich hatte aber auf seiner Seite wiederholt viel Zurückhaltung gefunden. Seine Frau sah ich wohl zu den

Vietorschen Familienabenden, aber wie viele Andere dort nur von Weitem. Am letzten Male saß ich bei Tische neben ihr, und fand da mehr als eine gewisse Bigotterie und zurückhaltende Empfindsamkeit, die ich nach dem oberflächlichen Eindruck bei ihr vorausgesetzt hatte. Sie zeigte sich als sehr belesen und besonders

kunstsinnig, sodass ich seit langer Zeit keine so angenehme Unterhaltung gehabt hatte, als an jenem Abende. Ich versprach ihr bei dieser Gelegenheit ihr Winkelmanns "Geschichte der Kunst" zu bringen, was ich einstweilen getan habe; ich erhielt von ihr nach Verabredung "Michelangelo" von Grimm zugeschickt, da ich sie nicht zu Hause traf. Zugleich schickte sie mir eine Einladung für heute, die ich um so lieber annahm, als ich dadurch auch ihrem Manne näher zu kommen Hoffnung hatte.

Nachträglich freue ich mich noch gerade heute nicht zu Hause gesessen zu haben. Doktor Reuss, der spezielle Arzt von Frau Albers, für den ich nicht besondere Zuneigung habe, hat heute hier im Hause gegessen. Bei Zahns kam ich im Domicilium der Familie in ein wahres Kunstmuseum, was ausnahmslos das Werk der Frau zu sein scheint, da

Zahn wenig Interesse daran zu nehmen schien. Wohin ich blickte, traf das Auge Bilder und Statuetten, die durch das Grün von wohlgepflegten Pflanzen in ihrer Wirkung noch gehoben wurden. Die einzelnen Sachen waren meist Perlen in ihrer Art: gute Photographien nach Raphael, auch eine Polychromie von Fresken. Seit langer Zeit sah ich auch wieder den ersten Claude Lorrain. Kaum hätte ich erwartet, dass die religiös-ernste Schottin, das ist Frau Zahn, in der Auswahl der Kunstwerke soviel freie Nachsicht haben würde den Hermes von Praxiteles aufzustellen. Ich freue mich über ihre weit herzige Auffassung und hoffe noch öfter mit ihr in Berührung zu kommen. Ob ich zum Inspektor

Zahn noch in ein näheres Verhältnis treten kann, ist mir fast zweifelhaft. Fast scheint es mir, als ob ich ihm nicht sympathisch wäre.

Alles was mich umgibt und augenblicklich beschäftigt, weist auf die Zukunft. Nur eine Predigt, die ich vorgestern, am Himmelfahrtstage, in Hastedt hielt, und ein Referat über das schwierige vierte Kapitel des Eph. Briefs, welches ich nächsten Montag in der Pastoral-Konferenz halten muss, zieht mich für einige Zeit in gegenwärtige Fragen. In anderer Beziehung bin ich voller neuen Pläne. Gestern Abend befragte ich Frau Konsul Albers, wie es um meinen eventuellen Nachfolger steht. Mit Herrn Konsul, der augenblicklich für einige Wochen in Marienbad weilt, hatte ich mich in den letzten, unruhigen Tagen nicht besprechen können. Da erfuhr ich nun, dass man mich hier bis zum Herbste halten will. Und ich, wie wetterwendisch, bin ganz zufrieden damit. Ich befinde mich jetzt hier recht wohl, und habe die gute Hoffnung, dass diese Stimmung in dem noch übrigen halben Jahre so bleiben wird. Gott gebe es.

Es ist auch bereits entschieden, dass wir während der heißen Wochen des Sommers wieder nach Sils gehen. Von dort zurückgekehrt, wohnen wir in den noch verbleibenden schönen Tagen auf dem Lande, in Lehmkuhlenbusch. Das Landhaus ist, soviel ich bis jetzt davon gesehen und gehört habe, sehr freundlich und einladend. Dass unter solchen Umständen mein alter Plan aufgegeben werden muss, im Herbst das Examen in Dresden zu absolvieren, versteht sich von selbst. Es wird aus der Sommerarbeit überhaupt nicht viel werden; wenigstens in Theologie. Ich will deshalb die Zeit, welche ich noch in der hiesigen Stellung vorbringe, nach meiner Meinung recht praktisch für die Zukunft anlegen.

Ich will Englisch lernen. Dazu werde ich auch in Sils Zeit und Gelegenheit finden. Hoffentlich komme ich wenigstens so weit, dass ich Bücher lesen lerne. Dass ich es bisher noch nicht konnte, hat mir schon manche Ungelegenheit gebracht. Besonders für das Studium der Missionsgeschichte, der ich mich in letzter Zeit mehr als bisher zugewandt habe, hoffe ich bemerkenswerten Nutzen. Heute habe ich schon nach einem Lehrer gesucht; im Laufe der nächsten Woche soll der Unterricht beginnen, natürlich in etwas forcierter Eile. Eine kurze Unterbrechung wird nur noch Pfingsten bringen, wo ich, will's Gott, mit dem lieben Bruder Fürchtegott nach Helgoland fahren will. Ich freue mich seinet- und meinetwegen darauf. Vielleicht fährt auch Martin als der Dritte im Bruderkleeblatt mit uns.

Das tägliche Einerlei wurde einmal angenehm unterbrochen. Die vergangenen Pfingsttage haben mir recht wohl getan; nur dem Magen nicht. Die erste Festfreude war Fürchtegotts Besuch. Der gute Förster hat einmal seinen Horizont erweitert. Er ist zum ersten Male auf Reisen gegangen. Dass er es zuweilen etwas unpraktisch treibt, ist selbstverständlich. Jedenfalls hatte er viel Freude daran einmal aus seinem engen Verhältnisse heraus zukommen, uns in unserm Lebenskreise und mancherlei neue Dinge und Menschen zu sehen. Der Eindruck, den diese neue Welt auf ihn machte, war sichtlich ein guter; doch bin ich überzeugt, dass er, in seine Arbeit zurückgekommen, sich nicht nach einem anderen Leben sehnen wird. Er ist so glücklich sich in seiner Stellung und in den darin gegebenen Verhältnissen wohl zu fühlen. Er ist um diese Zufriedenheit mit Wenigem wahrlich zu beneiden. Für die Reise hierher hatte er wacker gespart; darum konnte er sie auch recht gemächlich genießen. Er ist heute noch nach Hamburg gefahren, um von dort aus Kiel zu besuchen und dann über Berlin nach Lorenzkirchen zu reisen. Was er dort wird Alles zu erzählen haben und wissen, das mag wohl nur mit den Künsten einer Dido die Kuhhaut zu fassen. Die brüderliche Reiselust hatte auch Martin und mich erfasst.

Wir hatten schon

seit länger mit Fürchtegott nach

Helgoland zu fahren beschlossen, und haben diesen

Plan während der Pfingsttage auch zur Ausführung gebracht. Wir wurden von

herrlichsten Wetter begünstigt, und dazu fehlte es nicht an angenehmer Gesellschaft. Eine Anzahl Mitglieder des Vereins

Christlicher Kaufleute machten dieselbe

Tour,

wie wir; unter ihnen auch der liebe Ringwaldt, dessen Verkehr mir, so oft ich

ihn sehe, immer angenehmer wird. Ich habe ihn zuerst bei Vietors kennen

gelernt, wo er sehr viel in der Familie verkehrt, und seiner liebenswürdigen

Bescheidenheit und seines vielseitigen Interesses wegen stets gern gesehen ist.

Eine neue Bekanntschaft machten wir noch auf dem Schiff. Es fuhr mit uns

ein junger Schwede, Frick mit Namen, der ebenso angenehm in seinem Verkehr war, wie einnehmend im

Äußeren. Ich habe mir von ihm Mancherlei über

Schweden, das

Land meiner Zuneigung erzählen lassen. Zu solcher eingehender Unterhaltung bot

die gemeinschaftliche Reise viel Gelegenheit, denn die Fahrt in Eisenbahnwagen

und

Dampfschiff dauerte trotz des besten Wetters acht Stunden. Wir fuhren am ersten

Pfingsttag zeitig hier ab. Die Bahnfahrt dauerte für unsere hochgespannten Erwartungen

fast zu lange. Sollten wir doch heute zum ersten Male das Meer sehen. Wir ahnten

noch nicht, das wir seinen Anblick nur so langsam mit stetiger Erweiterung des

Horizontes haben würden. Bremerhaven liegt noch völlig an der Weser, die

freilich

eine recht stattliche Breite von etwa ¾ Stunden hat, aber doch Nichts von der

herrlichen, durchsichtig grünen Farbe des Meeres zeigt.

Der Hafen beschäftigte

uns

für diesmal nicht; er kann auch den Vergleich mit Hamburg bei weitem nicht

aushalten.

Bei unserer Ankunft stand das Schiff schon bereit, welches uns an das Ziel

unserer

Wünsche bringen sollte. Es war ein kleiner, aber kräftig gebauter Dampfer. An

Länge und Breite mochte er einen gewöhnlichen Flussdampfer nicht um vieles

übertreffen, aber die Brüstungen, die mir fast zur Achsel reichten, die großen

Anker und schweren Ketten zeigten, dass das Schiff einer schweren Arbeit

gewachsen

war, als das sanfte Gleiten des Weserstromes zu brechen. Kurz vor uns

fuhr ein zweiter Dampfer nach Helgoland ab, der wegen des wohlfeilen

Preises außerordentlich überfüllt war. Wir freuten uns auf dem Verdeck

wenigstens noch so viel Spielraum zu finden, dass wir zuweilen auf-

und abgehen konnten. Bei der Ausfahrt, wo die Umgebung noch nichts

von Bedeutung bietet, waren wir so glücklich, viele auslaufende Schiffe

zu beobachten. Unter ihnen war ein großer Lloyd-Steamer, der

"Main", welcher an demselben Tage nach New-York auslief.

Er war sehr gut besetzt; das Zwischendeck voller Auswanderer, die den letzten so schönen Tag in der Heimat gewiss mit besonderer Wehmut feierten.

Nach und nach überholten wir durch jugendliche Kraft unseres

Fahrzeugs die meisten der Segler vor uns. Ich wurde dabei von der ersten Augentäuschung auf See überrascht. Anfangs scheinen die Schiffe im Fahrwasser

vor uns einer kleinen Flotte gleich unmittelbar neben und hinter einander

zu fahren. Beim Näherkommen aber sahen wir, wie sie viele Kilometer

weit auseinander fuhren. Nach ¾-stündiger Fahrt passierten wir die Forts,

welche zum Schutze des Hafens angelegt sind und nach sachverständiger

Versicherung Bremerhafen absolut sichern sollen. Sie gleichen kleinen

grünen Inseln. Auf ihnen erheben sich flache Türme, an deren

einen wir Kanonen großen Kalibers hervorschauen sahen.

Allmählich

traten die Ufer des Heimatlandes weiter zurück, nur ein Baum

oder Haus ragte zuweilen noch am Horizont hervor, und verriet

uns das Dasein des Festlandes. Noch war der Leuchtturm zu passieren, und dann

hatte das Auge keinen festen Ruhepunkt mehr, wohin es auch schweifte. Wir blickten wenig auf das Treiben neben uns und

hinter uns. Der neue Anblick des Meeres nahm uns ganz gefangen. Da

lag die weite, blaue Nordsee, fast glatt wie eine Fläche von Glas. Nur

das Schiff zog Furchen und bewegte für einige Augenblicke den Spiegel.

Wir schauten jetzt bei der lebhaften Umgebung schon träumerisch in die Ferne,

wie viel mehr mag dieser Blick ins Weite zu sinnvoller Beschaulichkeit reizen, wo man in Einsamkeit der lästigen Störung fern

ist. Doch auch das Meer vor uns blieb heute nicht lange ruhig und

leer. Bald tauchten in der Ferne Segelschiffe auf, die mit ihren Windesfittigen an uns vorüber zogen. Sie kamen ganz in unsere Nähe,

so dass wir die großen Dreimaster in aller Ruhe von oben bis untern

ansehen konnten. Wie viel schöner ist doch so ein altmodisches Segelschiff als

die modernen Rauchkästen! Wie stolz schwellen die Segel, wie viel

mächtiger erscheint durch die drei Masten und das Tauwerk der ganze Bau;

und wie viel phantastischer ist die Form dieses Riesenschwanes! Wir konnten uns kaum satt sehen an dem herrlichen Schauspiele und hätten darüber

fast ganz die Insel vergessen, die jetzt schon in dämmerndem Grau

am nördlichen Horizonte erschien.

Nun waren wir nach der Aussage

der Seeleute erst auf der Nordsee; den Weg bisher nannten sie noch

Weser. Gleichsam um ihre Meinung zu bekräftigen, veränderte das

Wasser auch ein wenig seine Oberfläche. Nicht dass die weißen Kämme

oder "Gänse", wie die Schweden sagen, erschienen wären. Dazu war die

Luft nicht genug bewegt. Aber die Oberfläche zeigte ein weiches Wogen und

Fliessen, wie es offenbar nur dem Meere eigentümlich ist. Ich sah zwei

Bewegungen; eine die gewissermaßen im Wasser selbst lag und eine andere

geringere, welche der leichte Lufthauch hervorrief. Unter so günstigen Umständen kamen wir ohne den gefürchteten Feind der Seefahrten dem Roten

Eilande näher. Helgoland ist, sollte ich meinen, das Ideal von einer

Insel. Es besteht aus einem niedrigen Teile, dem so genannten Unterlande, welches

sich nur wenig über dem Wasserspiegel erhebt, und dem größeren Oberlande.

Der untere Teil besteht offenbar aus angeschwemmten Sand und Geröll, sowie

aus verwitterten Teilen des roten Felsens, der die Grundlage der ganzen

Insel bildet. Seine obere fast ebene Fläche ist ebenfalls stark verwittert,

und macht fast überall den Anbau von Grass, Kartoffeln und magerem

Getreide möglich. So hat das Wort von der Insel entstehen können: Weiß

ist der Strand, rot ist die Kant, grün ist das Land – Das sind die

Farben von Helgoland. Schon vom Schiff aus sahen wir die Stadt, oder wie man

sonst die einzigartige Sammlung der kleinen Wohnhäuser auf der Insel nennen will. Sie liegt teils am Strande, zum

größeren Teile auf

dem Felsen.

Ein kleines Boot erschien bald an der Seite unseres Dampfers,

und führte uns zur Landungsbrücke. Hier stand der englische Gouverneur

der Insel, und begrüßte die Schiffe im Vollgefühl seiner Würde. Unser

nächster Gang war hinauf ins Oberland, wo wir uns in "The Queen of England"

eine zwar bescheidene, aber zweckentsprechende Wohnung sicherten. Ich hatte Aussicht auf die See, und der Leuchtturm Einsicht in

mein Schlafzimmer. Uns waren fast 24 Stunden zur Belustigung auf der

Insel gegeben; da wir sie mit einigen Tausend Pfingstbesuchern teilen sollten,

so war es nicht anders möglich, als dass wir überall viel Gesellschaft fanden.

Nachdem wir uns leiblich gestärkt hatten,

bestiegen wir wieder

ein Boot, um uns nochmals dem schwankenden Elemente anzuvertrauen. Wir

ruderten ganz um die Insel herum, wobei die grotesken Felsformen

allgemeine Bewunderung erregten. Auch die ausgedehnteste produktive

Anlage, welche Helgoland besitzt, sahen wir bei dieser Gelegenheit. Auf

der Westseite, an unumgänglichen Felsen rüstet nämlich eine Schar

von wilden Enten, "Wummen" genannt. Von ihren weißen Brustfedern

und noch mehr von ihren Guano-Fabrikaten erglänzten weite Flächen

des Felsens. Natürlich ließen wir die Fahrt nicht ohne Gesang vorübergehen, und da wir Alle heiter waren, wurde auch dies mal die Loreley

angestimmt. Nach unserer Rückkehr umkreisten wir die Insel nochmals auf dem Felsen, mit der besonderen Absicht die Sonne ins

Meer sinken zu sehen. Leider hatte der Himmel sich etwas getrübt, sodass von dem Schauspiel fast Nichts zu sehen war. Auch der

Aufgang am nächsten Morgen wurde unsern Blicken dadurch entzogen.

Leider brachte der neue Tag noch eine kleine Enttäuschung. Wir hatten gehofft

auf der Düne baden zu können. Das ist eine kleine Schwesterinsel von Helgoland,

die einen vorzüglichen Badestrand hat. Der Besuch dieses Eilandes war aber an

jenem Morgen so zahlreich, dass wir vor vielen Augen unsere mehr oder

weniger wohlgestalteten Körper hätten preisgeben müssen. Wir verzichteten

also für diesmal, und begnügten uns nur damit, den Blick oft hinüber

schweifen zu lassen. Und das war lohnend. Der helle, fast weiße Strand

kontrastierte in so schöner Weise mit dem dunkeln Blau des Meeres, dass

ich immer von Neuem an die, wie ich jetzt weiß, vorzüglichen Bilder

Achenbachs [?] erinnert wurde, der dieses Farbenspiel bei seinem italienischen

Bildern oft anwendet. Überhaupt war die Mannigfaltigkeit in dem Anblicke

der Wasserfläche ein überraschender. Besonders als die Sonne allmählich stieg,

welche die Wolken durchbrach, und schließlich ganz rein vom Himmel schaute,

da wechselte mit jeder Stunde unsere Augenweide ihren Anblick.

Wir

brachten deshalb fast den ganzen Vormittag im Oberlande zu, und bestiegen

auch den höchsten Teil der Insel, den Leuchtturm. Hier war uns natürlich

die Besichtigung der Leuchtvorrichtung selber interessanter, als ein Rundblick

über

Insel und Meer. Wir fanden jetzt die Erklärung, warum am Abend

vorher das Licht uns so unbedeutend erschienen war. Das Licht ist natürlich

auf die Ferne zu wirken berechnet. Es soll sieben Meilen weit zu sehen sein.

Dies ist erreicht worden, indem man die Strahlen durch sehr fein gearbeitete Glasprismen gehen lässt. Dieselben waren sehr sinnreich rings

um die Laterne angeordnet, um die größtmögliche Leuchtkraft zu erzielen.

Ich war erstaunt, dass der Apparat nur aus einer einzigen Lampe beseht, die mit

einer Art Petroleum gespeist wird. Es brennen in konzentrischen Kreisen sechs Dochte, die jedoch nicht alle in Tätigkeit gesetzt werden müssen. Dies geschieht je nach der Finsternis.

Von diesem Orte des Lichtes gingen wir an einen anderen der Erleuchtung zur Kirche. Sie liegt mitten in dem Gottesacker und fällt doch wenig

unter den andern Häusern in die Augen, weil sie nicht viel größer ist

und vor Allem, weil ihr der Turm fehlt.

Der Gottesdienst war von dem

unseren nicht wesentlich verschieden. Nur insofern entsprach er der

englischen

Sitte, als zwei Geistliche tätig waren; der eine predigte, der andere verrichtete den Altardienst. Sonst wurden wir nur durch die Gebete für die

Königin Victoria etc. daran erinnert, dass es ein Gottesdienst für englische

Untertanen war. Zum Schluss der Feier gingen alle Gemeindeglieder

um den Altar herum, und opferten dabei. Die Reihenfolge hierbei stimmte

merkwürdig mit der beim Abendmahle in der Heimat überein. Den

alten Männern folgten die jungen, und nach ihnen gingen den älteren

Frauen die Mädchen vor.

Nachdem wir so Alles, was die Insel dem Auge bot, gesehen hatten, setzten

wir uns zum letzten Male hier zu Tische, um uns für die Heimreise

zu stärken. Hatten wir aber vorher zuweilen im Stillen die Helgoländer

bedauert, wenn wir die Reihen getrockneter Schellfische hängen sahen, die

hier offenbar für den eigenen Bedarf primitiv vorbereitet werden, so sollten

wir selbst zuletzt noch erkennen, dass Schellfisch doch besser ist als

gar nichts. Es war nämlich in den zwei Tagen unseres Besuchs alles Fleisch

aufgezehrt worden. So blieb uns Nichts übrig als gebratener Schellfisch

und Eier. Als eine Delikatesse habe ich diese Sättigung nicht

angesehen. Wir waren übrigens bester Laune, und machten viele Späße über

die jugendlichen Wallungen des Herzens, die sich bei Einigen, besonders Klepsch nach dem Tanze am Abend vorher eingestellt hatten. Wir

Brüder lernten dieses Vergnügen nur aus den Folgen bei Andern

kennen, an denen sich das Wort erfüllte: arm am Beutel, krank

am Herzen. Die Fahrt zurück war ebenso genussreich, wie die erste

Tour; es gab sogar noch weniger Seekranke als Tags vorher.

Vorgestern war hier das jährliche Missionsfest. Ich habe da einen genussreichen Tag gehabt. Schon vor acht Tagen lernte ich auf dem Vietorschen Familienabend, der jetzt immer im Garten des Kaufmann

Vietor (4. Kaufmannsmühlencamp) abgehalten wird, die zwei Missionare kennen, welche in diesen Tagen ausgeschickt wurden, und morgen per Schiff ihre Reise nach London antreten. Von dort gelangen sie dann über Liverpool gegen Ende Juli an den Ort ihrer Bestimmung. Ich habe die jungen Brüder näher kennen gelernt; sowohl an jenem Abende, wie bald darauf bei einem Spaziergange, den ich mit ihnen nach Horn machte. Ich freue mich, dass dadurch meine Gedanken, mit denen ich bei der Mission bin, nun doch an bestimmten Persönlichkeiten haften. Sicher werde ich von jetzt ab mit mehr Interesse, als bisher die Nachrichten aus Westafrika lesen.

Der erste Eindruck, den ich von den Missionaren empfing, hat mich freilich etwas enttäuscht. Sie schienen mir zu wenig Persönlichkeit zu sein; dazu waren sie noch ziemlich jung. Der eine Hettenkemmner, ein Badenser, war wenig älter, als ich, und der andere, ein Elsasser Kind Goffeney hatte mein Alter noch nicht einmal erreicht. Ich hatte immer gemeint, dass die ausziehenden Missionare große Begeisterung für ihre Arbeit und Verlangen nach dem Orte ihrer Tätigkeit hätten. Auch davon war hier nicht sehr viel zu spüren. Die Armen sahen doch zu sehr ein Todeslos vor Augen, dem sie vielleicht entgegengehen. Aber es fehlte ihnen doch auch nicht an dem Gottvertrauen, das allein ihnen Kraft zu ihrem Werke geben kann.

Auf dem Missionsfest war auch ihre Stimmung eine wesentlich gehobenere, als an jenen Abenden, wo wir recht vertraulich bei einander waren. Die Feier des Tags begann Morgens in der Liebfrauen-Kirche. Diese hatte zu dem Tage ein Festgewand angelegt. Vietors Töchter und ihre Freundinnen hatten Girlanden und Kränze gewunden und die ganze Kirche damit geschmückt. Die Tage der Arbeit, die dies in Anspruch nahm, waren schon Wochen vorher eine Sorge für die guten Mädchen gewesen. Ich kam nach meinen Unterrichtsstunden gerade noch zu rechter Zeit, um die sehr schöne Festpredigt zu hören. An sie schloss sich die Ordination der Brüder an. Vollzogen wurde sie von

Vietor in der herzlichen Weise, die ich bei jeder Gelegenheit an ihm finde. Wie ich nachträglich hörte ist die Formel, welche er ablas, genau dieselbe wie die, welche zur Ordination einheimischer reformierter Geistlicher hier gebraucht wird.

Als diese vorüber war, musste ich leider die Kirche verlassen, da mein englischer Lehrer mich erwartete. Ich verlor dadurch sowohl die Verabschiedung des Fräulein

Laißle, die als die Braut eines afrikanischen Missionars hinausgeht, wie das Abschiedswort des Inspektor

Zahn. Dasselbe muss besonders mächtig und ergreifend gewesen sein. Die Brüder, die mir davon erzählten, waren noch am Nachmittag ganz ergriffen davon. Die erste Nachfeier auf dem Schützenhof fand gegen Abend statt. Es hatten sich mehrere Tausend Menschen dort zusammengefunden. Es wurde viel geredet und gesungen. Außer den beiden Missionaren sprach

Zahn im Allgemeinen über die Bedeutung der Missionsfeste und wiederholte die schon oft ausgesprochene Forderung nach mehr Arbeitern.

Schluttig sprach ein Schlusswort über die letzen Verse der Apokalypse. Dazwischen gab ein Missionar eine interessante Erzählung aus den Zuständen auf dem Missionsfelde. Er war selbst schon fünf Jahre auf der Sklavenküste von Bremen aus gewesen. Augenblicklich weilte er in der Heimat, um sich die verlorene Gesundheit wieder zu holen. Indes hatte er wenig Hoffnung sein Leberleiden gebessert zu sehen.

Nach der Versammlung führte mich der gemeinsame Weg zum Kaufmann

Vietor mit ihm zusammen. Er hat mir dabei Einiges aus dem Leben in der früheren Arbeit erzählt. Welch einen anderen, lebendigeren Eindruck macht so ein gesprochenes Wort, als das, was in den Missionsblättern zu lesen ist. Der Abend wurde mit einer zweiten Nachfeier beschlossen. Bei dieser Gelegenheit lernt ich verstehen, warum Kaufmann

Vietor einen so großen Anbau an seinem Hause hat, in dem wir sonst auch am Abend aßen, das aber selbst die vermehrte Vietorsche Familie nicht füllen konnte. Für diesen Abend waren etwa 60 Personen eingeladen; zum größeren Teile Pastoren aus Bremen und der Umgebung mit ihren Frauen. Indes war auch der Laienstand nicht unbedeutend vertreten, aber natürlich nur durch Leute, die in enger Beziehung zur Mission stehen.

Nach einem längeren Spaziergang in dem herrlichen Garten setzten wir uns an die im Festschmuck wirklich prangende Tafel, wo wir ein einfaches kaltes, aber recht gutes Abendbrot genossen. Ich saß neben einer Verwandten Vietors, Frl. Thusnelda Gess, die mir ihres schönen Namens nicht ganz unwürdig erscheint. Andrerseits hatte ich das Paar Fritz und Helene Vietor zu Nachbarn, die natürlich heute als Gastgeber etwas unruhig waren. Wir haben den genussreichen Abend so lange wie möglich ausgedehnt. Es wurde bei Tische gesprochen und gesungen; beides natürlich im Sinne des Tages. Ich blicke auf diesen Festtag mit großer Freude zurück und hoffe, dass an mir an meinem Teile ein Segen daraus gekommen ist.

Früher meinte ich, dass nur die Brüdergemeinde die Sitte hat den Missionaren Frauen zu senden, welche diese nicht persönlich kennen. Die letzten Tage haben mich belehrt, dass auch in unserer Mission dieser wunderliche Brauch existiert. Das kleine und liebliche Fräulein

Laißle, welche ebenfalls die Reise nach Afrika antrat, kannte ihren Bräutigam noch nicht, der sie auf der Sklavenküste erwartete. Nur einen Brief hatte sie nach den vorhergehenden Abmachungen von ihm erhalten. Ich habe keine rechte Vorstellung davon, wie auf diesem Wege eine glückliche Ehe entstehen soll. Das der Mann mit der Frau zufrieden ist, mag man wohl mit Recht voraussetzen. Ihm steht es nicht frei zu wählen. Das Abgeschlossensein von dem Verkehr mit heimatlichen Frauen muss ihm in einer Jeden eine Perle sehen lassen. Aber wenn man sich in die Stellung einer solchen Braut versetzt, so kann ich mir wohl erklären, was mir die Missionare erzählten. Ein Mädchen, die als Verlobte in die Station kam, fand einst so wenig Gefallen an ihrem Erwählten, dass sie sich weigerte seine Frau zu werden. Bald darauf nahm sie einen anderen Missionar derselben Station. Unter solchen Umständen ist die Heimatfrage eine wirkliche Kalamität, und doch ist es jedenfalls nicht zu tadeln, wenn den ausziehenden Missionaren zur Pflicht gemacht wird im Verlauf der nächsten drei Jahre nicht zu heiraten. Freilich sollten dann Alle die Mahnung ihres Vorstandes befolgen: Brüder, macht die Augen auf und den Mund zu!

Im Zusammenhange mit der Mission wurde mir vor einigen Tagen von Missionar Rosenthal, der

Funckes und mein englischer Lehrer geworden ist, ein Gedanke nahe gelegt, den ich, so schwer es mir auch wird, nicht wohl von der Hand weisen kann. Wie mag es Kaufmann

Vietor bei sich verantworten können, dass er seine Faktorei auf der Sklavenküste unterhält. Seine Leute sollen dort geradezu massenhaft sterben, und doch hält er es nicht für seine Pflicht, die jungen Männer, die er für diese Arbeit annimmt, vorher auf das gefährliche Klima aufmerksam zu machen. Auch soll die Bezahlung in keiner Weise der Gefahr entsprechen, welcher seine Leute entgegengehen. Die Bedingungen aber, durch welche jene Männer auszuhalten gezwungen sind, habe ich aus eigener Anschauung als hart kennen gelernt. Ich kann es nicht korrekt finden, wenn Missionar Rosenthal, wie er mir mitteilte, neulich einen Brief verfasst hat, der jenem das Gewissen schärfen sollte. Es ist mir unerklärlich, dass dies von Seiten seines Bruders bisher noch nicht geschehen sein sollte. Ich denke mir bei Gelegenheit vorsichtig darüber Auskunft zu holen.

Ausflug Visbeker Braut und Bräutigam sowie Opfertisch

Ein lange gehegter Wunsch ging gestern in Erfüllung. Ich habe

die Hünengräber in der Heide gesehen. Oft schon hörte ich davon erzählen, und

vergeblich bemühte ich mich bisher aus Büchern Aufklärung darüber zu erhalten.

Die hiesige, sonst reichhaltige Bibliothek bot nichts, was die Frage eingehend

erörterte. Die Nachrichten aber, die ich auf Befragen im Kreise der Bekannten

empfing, waren so dürftig und zugleich so nichts sagend, dass sie eher von

weiterem Forschen abhielten, als dazu ermutigten. Erst kürzlich war ich durch

ein Buch von Strackerjan "Land und Leute" von Neuem auf das Interessante der

Hünengräber hingewiesen worden und beschloss darum, den ersten schönen Sonntag

zu einem Ausfluge in die Oldenburgische Heide zu benutzen. Dazu zeigte sich der

gestrige Tag vortrefflich geeignet. Acht Tage lang hatte uns ein trüber Himmel mit

ergiebigem Regen gelabt, und gestern erst sahen wir wieder das Blaue durch leichte

Wolken schimmern, die den Wanderer eher von der Sonnenglut schützten, als durch

drohende Regenschauer schrecken. Ich hatte Bruder

Martin für die Partie gewonnen

und traf mit ihm zeitig am Morgen auf dem Bahnhof zusammen. Wir fuhren

zunächst nach Oldenburg. Diese Stadt birgt zwar in einer Sammlung die Schätze,

welche man in den Hünengräbern gefunden hat, sie vermochten uns indes nicht

länger als wenige Minuten zu fesseln, da sie außer diesen Dingen gar nichts Sehenswertes besitzen soll. Bald führte uns die Bahn in südlicher Richtung von

der Hauptstadt durch das ebene Land. Wir merkten schon an unserer

Reisegesellschaft, dass wir für heute dem gewohnten Treiben der Zivilisation

Lebewohl sagen mussten. Um uns her ward Plattdeutsch gesprochen, ein Idiom, dem

ich noch jetzt nur mit größter Schwierigkeit ein halbes Verständnis

entgegenbringen kann. Ich weiß übrigens nicht und bezweifle es fast, ob der

Eingeborene mein Hochdeutsch besser versteht, als seine Redeweise. So viel

Schwierigkeit auch die Unterhaltung im Bahnwagen machte, so war sie doch

interessanter als der Blick auf die Umgebung des Landes. Kein Berg oder Hügel gibt dem Auge einen Ruhepunkt, wenn es über die weiten, braunen Flächen der

Heide gleitet. Nur selten hebt sich das frische Grün einiger Eichen, welche die

Stelle eines Wohnhauses beschatten, von diesem Einerlei der Farben ab. So kann

man Stunden weit mit der Eisenbahn durch das Land fahren, und nur selten zeigt

ein mageres Getreidefeld, dass der Boden doch nicht notwendig das Land zur

Wüste macht. Ein lange gehegter Wunsch ging gestern in Erfüllung. Ich habe

die Hünengräber in der Heide gesehen. Oft schon hörte ich davon erzählen, und

vergeblich bemühte ich mich bisher aus Büchern Aufklärung darüber zu erhalten.

Die hiesige, sonst reichhaltige Bibliothek bot nichts, was die Frage eingehend

erörterte. Die Nachrichten aber, die ich auf Befragen im Kreise der Bekannten

empfing, waren so dürftig und zugleich so nichts sagend, dass sie eher von

weiterem Forschen abhielten, als dazu ermutigten. Erst kürzlich war ich durch

ein Buch von Strackerjan "Land und Leute" von Neuem auf das Interessante der

Hünengräber hingewiesen worden und beschloss darum, den ersten schönen Sonntag

zu einem Ausfluge in die Oldenburgische Heide zu benutzen. Dazu zeigte sich der

gestrige Tag vortrefflich geeignet. Acht Tage lang hatte uns ein trüber Himmel mit

ergiebigem Regen gelabt, und gestern erst sahen wir wieder das Blaue durch leichte

Wolken schimmern, die den Wanderer eher von der Sonnenglut schützten, als durch

drohende Regenschauer schrecken. Ich hatte Bruder

Martin für die Partie gewonnen

und traf mit ihm zeitig am Morgen auf dem Bahnhof zusammen. Wir fuhren

zunächst nach Oldenburg. Diese Stadt birgt zwar in einer Sammlung die Schätze,

welche man in den Hünengräbern gefunden hat, sie vermochten uns indes nicht

länger als wenige Minuten zu fesseln, da sie außer diesen Dingen gar nichts Sehenswertes besitzen soll. Bald führte uns die Bahn in südlicher Richtung von

der Hauptstadt durch das ebene Land. Wir merkten schon an unserer

Reisegesellschaft, dass wir für heute dem gewohnten Treiben der Zivilisation

Lebewohl sagen mussten. Um uns her ward Plattdeutsch gesprochen, ein Idiom, dem

ich noch jetzt nur mit größter Schwierigkeit ein halbes Verständnis

entgegenbringen kann. Ich weiß übrigens nicht und bezweifle es fast, ob der

Eingeborene mein Hochdeutsch besser versteht, als seine Redeweise. So viel

Schwierigkeit auch die Unterhaltung im Bahnwagen machte, so war sie doch

interessanter als der Blick auf die Umgebung des Landes. Kein Berg oder Hügel gibt dem Auge einen Ruhepunkt, wenn es über die weiten, braunen Flächen der

Heide gleitet. Nur selten hebt sich das frische Grün einiger Eichen, welche die

Stelle eines Wohnhauses beschatten, von diesem Einerlei der Farben ab. So kann

man Stunden weit mit der Eisenbahn durch das Land fahren, und nur selten zeigt

ein mageres Getreidefeld, dass der Boden doch nicht notwendig das Land zur

Wüste macht.

Nach etwa einstündiger Fahrt kamen wir zur Station Ahlhorn, von

wo aus wir unsere Fußtour beginnen wollten. Hier sah es schon besser aus.

Vor Allem starrte uns nicht nach allen Seiten ein offener Horizont entgegen, bei

dem so leicht uns das Gefühl überkommt, dass wir hier von allen anderen Menschen

abgeschlossen sind. Wir konnten es uns vor dem Gasthause "Zur Post" schon ein

Weilchen gefallen lassen. Der helle Morgen brachte uns erquickende Luft

und guten Appetit. Mit unbewusster aber glücklicher Vorsicht verproviantierten

wir unsern Magen für den Vormittag, was uns nachträglich sehr schätzenswert

erscheinen sollte. In der Post hatte man schon mit Freuden von unserer Ankunft

Kenntnis genommen. Der Wagen, welcher mit Postsachen nach der Stadt Wildeshausen

fuhr, sollte nach ihrer Erwartung heute noch einen seltenen Verdienst durch die

Beförderung von Passagieren erzielen. Wir freuten uns aber, dass unsere gesunden

Beine uns auf derselben Strasse zu größerem Genuss führen konnten. Als wir

daher uns an Trank und Speise gelabet, brachen wir auf. Die Stund der Sonne

zeigte uns nach welcher Seite der Strasse, die in schnurgerader Richtung von

Ost nach West führte und viele Kilometer weit nach beiden Seiten zu überblicken

war, wir uns wenden sollten. Wir gingen der Morgensonne entgegen. Die Strasse, welche in recht gutem

Zustande war, dafür aber auch Chaussee genannt wurde und sich als solche

honorieren ließ, durchschnitt schon kurz nach der Station die Heide. Indes,

hier war von ihrer Einsamkeit noch nichts zu spüren. Zu beiden Seiten des Weges

stand eine Reihe schattenspendender Birken, die eine sehr malerische Einfassung

bildeten. Neben ihnen zog sich ein Streifen Nadelholz hin, welcher schmal genug

war, um hier und da einen Durchblick zu gewähren. Wir erblickten da ein weites

Hügelland mit schwachen Wellungen des Bodens. Die braune Heide und die moorigen

Torfstiche verschwammen allmählich in blauer Ferne. Der Duft, welcher weiter hin

über dem Lande lag, schien uns über den wahren Zustand des Landes täuschen zu wollen.

Doch bald änderte sich unsere Umgebung. Getreidefelder schoben sich in die

unfruchtbare Heide hinein und hatten nach wenigen Minuten, die wir weiter

gingen, alles wilde Land zu beiden Seiten der Straße verdrängt. Wir näherten uns

einem Komplex alter Bäume, unter deren Schatten wir bald die malerischen Häuser

eines niedersächsischen Dorfes entdeckten. Welch stattlichen Eindruck macht der

alte Bauernhof unter den Eichen! Wie muss hier das Gefühl von Besitz und

Eigentum wachsen, wo der Bauer in einem Schatten wohnt, den er dem Großvater

verdankt. Hier erscheint das Haus noch als Mittelpunkt von Grund und Boden. Denn

nicht Giebel an Giebel reiht sich hier, sondern Zaun an Zaun. Nach der Zahl der

Gehege könnte man die Größe dieser Dörfer messen.

Nachdem wir das Dorf Ahlhorn verlassen hatten, führte uns die

Straße in derselben Weise, wie vorher, durch die Heide. Wir erfreuten uns an

neuen Blumen und Farnkräutern, die unseren Weg säumten und spürten wenig

von der Einsamkeit, in der wir uns befanden. Erst nach mehrmals einstündiger

Wanderung sahen wir wieder menschliche Wohnungen vor uns, und das war

Steinloge, eine Kolonie des vorhin durchschrittenen Dorfes. Hier leben in Wahrheit

inmitten unseres eigenen Vaterlandes Pioniere der Zivilisation. Diese Menschen

sind in die Heide vorgerückt, um sie urbar zu machen. Dass ihnen dabei das Los

nicht aufs Lieblichste gefallen ist, sollten wir bald aus eigener Anschauung

kennen lernen. Und doch mögen diese Einsiedler, möchte man sagen, in mancher

Hinsicht glücklicher sein, als wir anspruchsvollen und unzufriedenen Kulturmenschen.

Um den weiteren Weg zu erkunden, gingen wir nach dem

nächstliegenden Hause. Weder Zaun noch Tür, noch ein lebendes Wesen wehrte

uns den Zutritt. Vor dem großen Tore zur Diele aber hinderte eine Düngerstätte uns

weiter zu dringen. An der anderen Seite des Hauses aber waren Fenster, durch die

wir ungehindert ins Innere sehen konnten. Wir blickten hinein, und bald darauf

betroffen einander an. Wir sahen - Nichts. Dunkel war's da drinnen, als ob

Jahre lang der Rauch keinen Ausgang gefunden und sich schließlich missmutig an

den Wänden festgesetzt hätte. Wir vermieden es gern, tiefer in die Geheimnisse

der Dunkelheit einzudringen. Da stand der Brunnen nicht weit von dem Hause. Unser

Durst konnte hier gelöscht werden. Aber braun und trübe schien das Wasser in der

Tiefe zu sein. So wussten wir auch hier nicht, was anfangen, zumal der Eimer zum

Schöpfen fehlte. Wir beschlossen zu warten, bis jemand käme, der das Recht auf

diesen Besitz geltend machte. Das Gras unter den Obstbäumen des Gartens lud uns

zum Ruhen ein, und das Singen der Vögel dazu ließ uns für einige Zeit alles

andere vergessen. Unter allerlei Betrachtungen über die primitive Art, in

welcher das Haus und eine kleine Scheuer daneben aus Steinen der Heide und

Holz und Lehm gebaut war, verging eine halbe Stunde, aber niemand erschien, um

uns Eindringlingen die Wege zu weisen. Martin riet zu erneuter Inspizierung, die wir

auf das einzige, noch übrige Fenster ausdehnten. Aber auch diesmal nur ein öder

Raum mit dem dürftigsten Hausgerät. So mussten wir das stille Haus verlassen,

und gingen dem nächsten zu, in dem wir schon von der Ferne Leben erkannten.

Martin meinte, dass die Bewohner uns von weitem bemerkten, und die unerwarteten

und seltenen Fremdlinge in der Türe des Hauses begrüßen würden. Wir kannten

den Stumpfsinn der Leute noch nicht und traten in die Diele ein, ohne das jemand

von uns Notiz genommen hätte. Wie sah es da aus. Rauch verdunkelte den ganzen

Raum, aus dessen Tiefe nur das Herdfeuer uns dunkelrot entgegenleuchtete.

Gleich den Flüchtlingen in alten Zeiten richteten wir unseren Schritt sogleich

auf dieses Heiligtum des Hauses. Hier fand sich auch, was wir suchten. Es

hockten am Feuer zwei Gestalten, die wir allmählich als Mutter und Kind

unterschieden. Man wunderte sich offenbar über unser Eintreten, antwortete aber

freundlich auf unsere Fragen. Dass auch unter den hiesigen Verhältnissen Evas

Töchter an den Eigenschaften ihrer Schwestern aller Orte teilnehmen, ersahen

wir bald aus der vorzeitig an uns gerichteten Frage:

Der mittlerweile hinzugekommene Hausvater kam über ein stumpfsinniges Staunen nicht hinaus, als er

hörte, dass wir aus Bremen gekommen waren, um die Steine anzusehen, von deren

Dasein er übrigens Kenntnis hatte. Der Mann schien mehr als schwerfällig von

Körper und Geist zu sein, über allgemeine, unartikulierte Laute kam er nicht

hinaus. Die bereitwillige Frau ging gern darauf ein, uns außerhalb ihres

verräucherten Domizils zurechtzuweisen. Bei Tageslicht konnten wir sie

wenigstens etwas genauer betrachten, als in dem Rembrandischen Helldunkel

des Hauses möglich war. Schön war sie nicht, und hätte ihre Freundlichkeit uns

nicht auf ein gutes Herz schließen lassen, so hätte sie wohl als Typus einer

Hexe gelten können. Der sehnige, dürre Hals, das durchfurchte Gesicht wurde noch

abschreckender durch das Fehlen eines Auges, welches sie offenbar durch die

rauchige Atmosphäre, in der sie täglich lebte, verloren hatte. Uns konnten

diese flüchtigen Beobachtungen freilich nicht abschrecken, die Alte soviel als

möglich auszufragen. Martin war besser als ich im Stande ihre Sprache zu

verstehen. So wurden wir auf den rechten Weg gewiesen und erhielten dazu noch

Auskunft über das Gehöft, dessen Hausfrieden wir unbedenklich gebrochen hatten.

Herrenlos war Haus und Hof gewesen, denn der Besitzer war nach dem Ausdruck

unserer Pythia "todt gegangen". Da hätten wir freilich lange auf Auskunft warten

können. Zu unserer Freude erfuhren wir noch, dass in der Nähe an der Poststrasse

ein Wirtshaus lag, wo wir einen zwar sehr bescheidenen, aber genügenden Imbiss

einnahmen. Nach dieser Stärkung gingen wir mit neuen Kräften zur "Visbeker

Braut". So hieß das erste der Steinmähler, denen unsere Tour galt. Es lag

keineswegs vereinzelt. Eine kurze Strecke weiter in der Richtung nach

Wildeshausen soll ein noch eben so bedeutendes Steinmonument sein. Andere liegen

noch zu

beiden Seiten der Strasse bis an die Stadt heran, welche selbst für den

Geburtsort Wittekinds gilt.

Wir mussten jetzt die Fahrstrasse verlassen und durch die

Heide wandern, denn die Wege, welche hindurchführen, trugen nur uneigentlich

diesen Namen. Es sind richtiger Wagenspuren. Wir steuerten auf ein kleines

Gehölz hin, das aus Birken und Kiefern und Fichten bestand. Vögel sangen in dem

Heidegebüsch und nichts verriet die Nähe der denkwürdigen Stätte. Da

überschritten wir einen kleinen Erdwall, der zum Schutze um den ehrwürdigen Ort

gezogen war, und mit einem Male trat ein Bild aus längst vergangenen Tagen vor

unser Auge. In zwei langen Reihen waren große Felsblöcke gelegt. An beiden

Enden waren sie durch Querreihen abgeschlossen. Ein heiliger Raum mag es gewesen

sein, der auf diese Weise zu bestimmtem Zwecke abgeschlossen war. Sollten die

Felsblöcke Sitze gewesen sein für eine Versammlung der Männer? Es müssten Riesen

da gehaust haben, denn am westlichen Ende ragten die Steine drei Meter hoch in die

Luft. Auch wollten dazu die Steinhaufen nicht passen, welche mehr nach der

Westseite hin inmitten der Reihen aufgewühlt dalagen. Wie uns der Vergleich mit

den nachfolgenden Monumenten lehrte, rührten sie von einer Grabkammer her, die

einst hier gewesen, jetzt aber von unseren wissbegierigen oder habsüchtigen

Zeitgenossen zerstört war. Sollte der Raum um das Grab etwa eine geweihte Stelle

gewesen sein, die dem Verfolgten eine Zuflucht bot? Oder war das Grab der

Mittelpunkt heiliger Handlungen, wobei die Fürsten und Edlen innerhalb der

Steinreihen treten durften, welche das Volk abhielten? Kein Schriftzeichen, kein

sagenhaftes Wort gibt Kunde davon, und so werden diese Steine noch Jahrhunderte

lang schweigend von der Vergangenheit zeugen. Sie reden freilich auch ihre

Sprache, und wer sie versteht, dem erzählen sie von der Vergänglichkeit des

Menschen und seiner Macht. Denn mächtig waren die Hände, welche dieses Denkmal

schufen. Die Zerstörung aber, die wir angerichtet sahen, ist sie nicht Zeugnis

dafür, wie der Eine mit roher Hand verletzt, was den Anderen heilig und unantastbar war. Für mich lag ein stiller Ernst über diesem Denkmal aus alter

Zeit, und nicht des zerstörten Grabes wegen allein hatte ich den Eindruck auf

einem Friedhofe zu sein. Auf dem höchsten der Steine sitzend schaute ich bald

auf die bemoosten Steine zu meinen Füssen, bald durch die jungen Bäume über die

braune Heide, und es war mir, als müssten soeben über jene Hügel die Scharen

unserer alten Väter herbeiziehen. Doch die Schattenbilder schwanden bald vor

dem warmen Lichte der Mittagssonne, und wir setzten unseren Weg fort zum

Bräutigam der einsamen Braut. Ein Wagengleis zeigte uns die Richtung. Es war ein

weiter und beschwerlicher Marsch durch das Heidekraut, von dem nur eine Art, die

Glocken - Erika schon ihre roten Blüten angelegt hatte. Das braune

Kraut zu unseren Füssen war übrigens nicht so unfruchtbar, wie wir gemeint

hatten. Ein Hirte machte uns auf kleine schwarze Beeren aufmerksam, welche die

Heide trug. Waren sie auch nicht von besonderen Wohlgeschmack, so löschten sie

doch den Durst, der sich allmählich wieder einstellte. Auch an einem angenehmen

Ruhepunkte fehlte es auf unserem Wege nicht. In einer Vertiefung hatte sich

durch die größere Feuchtigkeit ein lebendigerer Pflanzenwuchs entwickelt. Wir

lagen da so weich, wie auf dem kostbarsten Teppiche und schauten eine Zeit lang

auf das Stillleben, das sich in dem grünen Moose abspielte. Aber die Sonne

schritt vor ohne auszuruhen, und sie mahnte uns, dass wir noch einen langen Weg

vor uns hatten. Er führte uns bald zu neuen Sehenswürdigkeiten. Zwei geöffnete

Grabstellen lagen ganz frei in der Heide. Die daneben gehäufte Erde ließ uns

jetzt noch erkennen, dass einst alle die bloßliegenden Steine bedeckt gewesen waren,

sodass das Ganze einem Hügel glich. Es waren hier 8 bis 10 kleinere Blöcke als

Träger in Form eines Rechtecks aufgestellt, welche mehrere große Steinplatten

als Bedeckung des Hohlraumes trugen. Welche Kräfte müssen einst angewandt worden

sein, um die Lasten vieler Zentner zu heben! Sollte sich hier etwa einst

dasselbe abgespielt haben, wie an den Ufern des Nils, wo tausend Hände sich regen

mussten, um für einen König das Grab zu bauen? Es wäre nicht unmöglich, dass wir

auch in unserer Heide die Arbeit der Unfreien vor uns sehen. Wir fanden nur noch

die Trümmer des Werkes, die aber doch hinreichend waren uns einen richtigen

Begriff seiner Vergangenheit zu geben. Menschenhände hatten an einer Schmalseite

die Träger entfernt und den Inhalt herausgewühlt. Man erzählte uns, dass dabei

Urnen zum Vorschein gekommen wären, die sich jetzt in einer Sammlung zu

Oldenburg befinden. Auch Schmuckgegenstände wurden hin und wieder ausgegraben.

Jetzt machen die übrig gebliebenen Steine den Eindruck, als ob gigantische

Hirten sich hier eine feste Zufluchtstätte gegen Wind und Wetter erbaut hätten.

Nicht weit von diesen beiden Grabstellen erblickt man einen

Hain hochstämmiger Föhren. Zwischen ihnen liegt der Bräutigam. Soweit es ohne

Kompass sich feststellen ließ, erkannten wir an ihm dieselbe Richtung von Ost

nach West, wie bei der Braut. Die Übereinstimmung beider sprach sich noch

deutlicher in der Anordnung des mittleren Steindenkmals aus. Auch hier lag mehr

am westlichen Ende der Steinreihen, die hier übrigens etwas länger waren als

dort, eine Grabkammer von ungefähr derselben Dimension, wie jene auf der Heide.

Nachdem wir besser erhaltene Exemplare gesehen hatten, war es leicht, die

Anordnung der jetzt aus einander gewühlten Steine zu

rekonstruieren. Bei der

Übereinstimmung beider Denkmale erscheint ihre Benennung als Braut und

Bräutigam nicht unpassend. Sinnvoll aber war beiden die Umgebung angepasst. Der

Bräutigam liegt im Schatten kräftiger, hochragender Föhren, während das zarte

Grün der Birken wie geschaffen dazu erscheint, die zarte Braut zu decken.

Der Bräutigam war nicht allein in den dunkeln Schatten

gebettet. Ringsum ihn her fanden wir noch eine Anzahl mehr oder weniger gut

erhaltener Denkmäler, von denen eins sogar noch unverletzt war. Die Mächtigkeit

der Steinblöcke hatte noch allen Versuchen der Zerstörung getrotzt. Noch ein

sehenswertes Steinmahl blieb uns übrig, der so genannte Opfertisch. Um zu ihm zu

gelangen, mussten wir ein kleines Gewässer überschreiten, das in dieser Heide

seinen Ursprung hat und von dem größten Hofe in der Umgebung den Namen

Engelmannsbeke trägt. Wir schritten jenseits des klaren Baches eine kleine

Anhöhe hinauf, und standen bald vor dem letzten Ziele unseres heutigen Ausflugs.

Es war ein ganz anderes Bild, als wir sie bisher gehabt hatten. Im Schatten von

fünf alten Eichen lag auf mehreren Trägern eine ungeheuere Steinplatte, größer als

alle vorhergehenden. Einer der Eichbäume wächst aus den Steinen heraus. Er hat

versucht, die harte Fessel zu sprengen, aber vergeblich; er hat sich nur selbst

eine Wunde geschlagen. Einer seiner Brüder ist glücklicher gewesen; er steht

inmitten mehrer Träger, von denen die Deckplatte geschwunden ist. Hat er den

Menschen vorgearbeitet, und ihm den Raub des Baumaterials erleichtert? O, dass

diese Bäume erzählen könnten. Vielleicht wüssten sie zu sagen von jener Zeit, wo

man dieses Mal aufrichtete. Da fiel von den Eichen, in deren Schatten ein

vergessenes Geschlecht seine Feste feierte, eine Frucht in die Erde, welche man

zwischen die Steine häufte. Doch es ist gut, dass sie nicht reden, vielleicht

sind sie erst Kinder der so gesäten Bäume.

Wir waren bei diesem letzten Denkmale wieder den Menschen

nahe gekommen. Rings um den "Opfertisch" wogte der Roggen, und von drüben

hörten wir den Schall menschlicher Stimmen. Durst, der Eingeborene in der Heide,

hatte sich bei uns wieder eingestellt, und den hofften wir wenigstens

stillen

zu können. Ein Wirtshaus

gab es zwar nicht, aber die Bauern waren gastfrei und teilten mit uns gern von

ihren Erträgen. Wir nahmen mit Freuden einen Trunk Milch an. Zwei blonde

Jünglinge, echte Söhne ihrer Heimat, brachten uns Tisch und Stühle in den

Garten, wo wir uns eine halbe Stunde lang erholten. Einer Oase gleich erschien das

Land zu unseren Füssen. Üppig wuchs das Gras zur Seiten des klaren Heidebaches

in der Tiefe, und von drüben grüssten noch ein Lebewohl diese alten Felsblöcke

des "Bräutigams". Die Bäuerin im Sonntagsstaat kam herzu, um uns Gesellschaft zu

leisten, oder vielleicht auch, um ihre Neugier zu befriedigen. Wenngleich die

Unterhaltung in einem Gemisch von Platt- und Hochdeutsch etwas mühsam zu führen

war, so hörten wir doch genug, um unsere Wissbegierde zu befriedigen.

Der Weg, auf dem wir nun den Heimweg antraten, führte eine

Zeit lang durch dieselbe Heide, die wir heute so lange durch schritten hatten,

und brachte uns endlich nach derselben Station Ahlhorn zurück, die wir am Morgen

verließen. Müde zwar, aber in vollstem Masse befriedigt beschlossen wir den Tag.

Ich fürchte es war für lange Zeit die letzte Fußtour, die ich mit Martin

unternehmen konnte. In acht Tagen will ich den Wanderfuß mit der Familie

nach der Schweiz richten.

Soeben bin ich von einem Abendspaziergang durch die Strassen von Chur zurückgekehrt. Es wurde mir fast unheimlich in dem unsicheren Schatten der alten Häuser, und unter dem mancherlei Gesindel, welches die Stadt heute zum Sonntag ganz besonders belebt. So zog ich es vor meine Recogniscierung nicht zu weit auf dem unbekannten Terrain auszudehnen, und suchte bald wieder den heimatlichen "Steinbock" auf, wo wir wohnen. Es wimmelt hier von Fremden verschiedener Nationen. Man kann froh sein, wenn man bei Tische nur ein einziges Ausland in seiner unmittelbaren Nähe vertreten findet. Der Verkehr ist in Folge dessen so ungemütlich, wie nur möglich. Ich hielt es also für das Beste, mich in meine vier Wände zurückzuziehen, die weit genug sind, um als Wohn- und Schlafzimmer zu dienen. Zu letzterem Zwecke stehen mir hier sogar drei Betten zur Verfügung. Indes will ich auch mich schon freuen, wenn ich in einem von ihnen gute Nachtruhe finde. Unter meinen Fenster rauscht ein graues Bergwasser, das dem nahen Rhein zuströmt. Dass die schöne Aussicht, welche sich von hier aus über die Stadt Chur auf die gegenüberliegenden Berge bietet, nicht zur Geltung kommt, bedaure ich, fürchte aber, dass sie morgen früh nicht Reiz genug für mich haben wird, um mich eher aufstehen zu lassen, als nötig ist.

Wir wollen um acht Uhr schon mit Extrapost abfahren, um noch am Abend Sils zu erreichen. Es wird eine sehr stramme Tour von zwölf Stunden sein, wobei vier mal die Pferde gewechselt werden müssen. Ich bedaure diese Eile, da ich gern bei langsamerer Fahrt die Gegend genauer kennen lernen möchte. Doch das liegt nicht in meiner Hand. Bisher ist unsere Reise ganz glücklich gewesen. Das Wetter war zwar nicht immer so schön, dass wir keine Sorge darum gehabt hätten. Indes war bei dem trüben Himmel der Vorteil kühler Temperatur. Wir sind auf demselben Wege hierher gekommen, wie im vorigen Jahre; nur etwas schneller. In Köln konnte ich wieder für einige Stunden den Dom genießen. Je öfter man ihn sieht, um so imposanter und erhebender wirkt der Anblick. Abends und Morgens habe ich ihn gesehen. In der Dämmerung mit Wilhelm, wo wir das Glück hatten, das Geläute der unzähligen Glocken über uns zu hören. Unvergesslich wird mir der Klang sein, der wie Orgelton die hohe Wölbung erfüllte.

Auch diesmal hatten wir einen Tag Pause im Inselhotel in Konstanz. Jeder, der dort gewesen ist, schwärmt für diesen Aufenthalt. Mir wurde er diesmal noch besonders angenehm, da ich des Abends immer gute Gesellschaft fand. Zugleich habe ich Neuigkeiten dort kennen gelernt. Mit den Frauen und Wilhelm fuhr ich gestern Nachmittag nach der Insel Reichenau. Auf dem Dampfschiff Konstanz - Schaffhausen fuhren wir den Rhein abwärts in den unteren See, dessen Ufer weit anmutiger sind, als die, welche an dem oberen Teile bei Konstanz und ihnen gegenüberliegen. Wir hatten vor uns die Höhen des Hegau, dessen Basaltgipfel sich malerisch in dem blauen Hügellande erhoben. An dem mehr denkwürdigen als schönen Schlosse Arenenberg vorbei fuhren wir zu der alten Klosterinsel und durchschritten einen Teil der fruchtbaren Reichenau. Dass sie ihren Namen nicht umsonst trägt, sollten wir bald in dem alten Münster erkennen, dem unser Besuch galt.

Es ist dies eine Kloster-Kirche, deren ältester Teil aus dem 9. Jahrhundert stammt. Das Schiff ist alt, der Chor merkwürdiger Weise im 15. Jahrhundert angebaut. Sonst pflegt es umgekehrt zu sein. Das hohe Alter der übrigens nicht gerade schönen Kirche prägt sich unzweideutig in der ganzen Erscheinung aus. Stil ist in den alten Teilen wenig zu finden. Es sind runde Gewölbe. Die Decke ist platt. Einen ganz wunderlichen Eindruck machen die Fenster. Es sind einfache Ellipsen, die sich sehr der Kreisform nähern. Mehr als diese Äußerlichkeiten nahm unsere Aufmerksamkeit ein Schrank in der Sakristei in Anspruch, wo die Schätze des Klosters bewahrt wurden. Dort lagen wirklich Reichtümer aufgespeichert: Dinge, die nicht bloß für den gläubigen Katholiken wertvoll waren, wie die unzähligen Gebeine der Heiligen, sogar zweier Apostel, die man zu haben meinte. Die Gefäße für diese Reliquien waren aus Silber und Gold, dazu mit kostbaren Steinen besetzt. Dass die Mönche im Besitze solcher Kleinodien Angst und Sorge gehabt haben, sobald Krieg und Raub in Aussicht standen, das ward mir hier begreiflich. Einige der Kästen von edlem Metall waren noch dazu von so hohem Alter (ca. 1.000 Jahre alt), dass sie dadurch schon einen hohen Wert haben. Als Kuriosität war mir auch der Ohrring interessant, den uns der alte Küster zeigte und uns sagte, dass er von der Hochzeit zu Kana stamme. Ich wollte seinen freudigen Glauben nicht verletzen, und wagte darum keinen Zweifel an der Echtheit auszusprechen. Ein anderer seltener Genuss wurde mir heute Morgen noch in Konstanz zu Teil. Ich hatte mich gestern Abend im Refektorium mit Pastor Duntge aus Bremen (Rablinghasen) verabredet, heute Morgen den Gottesdienst der Altkatholiken zu besuchen. Wir trafen uns in der Augustiner-Kirche, die man ihnen eingeräumt hat. Die ganze Handlung machte einen angenehmen Eindruck auf mich. Äußerlich freilich ist wenig von dem Katholizismus gefallen. Die Bänke sind mehr zum Knien als zum Sitzen eingerichtet. Die Männer indes standen fast während der ganzen Handlung am Altar; die Frauen und Kinder knieten, die letzteren waren weit zahlreicher, als die Männer vertreten. Die Tracht des Geistlichen ist ganz die alte geblieben, auch die Chorknaben hat man beibehalten. Dagegen ist die Sprache in diesem Gottesdienst ganz deutsch.

Die Messe schien in abgekürzter Form zelebriert zu werden, ebenso das Opfer, welches zu meiner Verwunderung erst nach der Predigt vollzogen wurde. Der Geistliche trank dabei den Kelch, die Gemeinde war passiv, bis auf einzelne Responsorien, mit welchen sie zuweilen antwortete. Ein sicherlich großer Fortschritt ist es, dass die Gebete nicht abgeleiert werde, wie in der Katholischen Kirche. Sie werden zwar gelesen, aber in durchaus würdiger und andächtiger Weise. Die Predigt war sehr frei in Gedanken und Form. Sie schloss sich weder an das Evangelium noch Epistel an, die vorher verlesen wurden, sondern an einen frei rezitierten Spruch. Die Gedanken waren meist ethischer und äußerlich-kirchlicher Art, wenig oder kein tiefes religiösen Leben. Nach diesem ersten, einzigen Eindrucke zu urteilen, ist der Altkatholizismus auf halbem Wege stehen geblieben. Er hat sich nur durch Einreißen, auf negativem Wege gebildet, und das wird auch in diesem Falle sich als schädlich erweisen. Vielleicht treten der Sekte noch manche liberale Katholiken bei, aber ein rechtes religiöses Leben wird sich nicht aus diesen Trümmern werken lassen.

Wir sind wieder glücklich hier angekommen. Der Weg war etwas anstrengend, weil wir die ganze Strecke von Chur aus in einem Tage zurücklegten. Indes war uns das Wetter günstig; halb bewölkter Himmel und zuweilen ein sanfter Regen. Bis auf den Julier konnten wir im offenen Wagen fahren, und nach allen Seiten die herrliche Aussicht genießen. Die möglichst direkte Linie führte uns von unserm Nachtquartier über die Lenzer Heide, an deren Ende wir noch einige lohnende Blicke in den Schynpass tun konnten, der noch von vorigem Jahre her in der besten Erinnerung bei uns war. Solche Aussicht zur Herzensstärkung war auch notwendig, da die Strasse von Lenz nach Tiefenkasten sehr steil herabführt, und der sausende Galopp des Wagens wirklich zuweilen ein bangendes Gefühl aufkommen ließ. Indes ging Alles gut, auch die Fahrt vom Julier herab, der fast ebenso steil in das Engadin abfällt. Auf seiner Höhe spürten wir zum ersten Mal die wirklich kalte Luft, welche hier oben noch herrscht. Wir fuhren in unmittelbarer Nachbarschaft von frisch gefallenem Schnee. Hier in Sils ist es etwas besser, besonders da seit heute Morgen prächtiger Sonnenschein uns den ersten Tag versüßt. Ich bin in dasselbe Zimmer eingezogen, welches ich im vorigen Jahre bewohnte. Es hat seitdem Niemand hier gehaust; sogar eine Kleinigkeit von Wäsche, die ich hier hatte liegen lassen, fand sich noch vor. So genieße ich wieder den Blick auf den Corvatsch mit seinem schneeigen Gipfel, und auf einige weiße Hörner des Fexgletschers. Die Gesellschaft im Hotel ist noch sehr dünn. Außer dem unvermeidlichen Herrn Ebmeier, meinem Zimmernachbar, und einer älteren Dame sind wir vor der Hand die einzigen Deutschen. Einige englische Familien dominieren bei Tische und im Salon. Vielleicht lerne ich sie näher kenne, da zwei Mädchen die unter ihnen sind, sich durch musikalische Leistungen bemerklich machen. Unsere interne Familienstimmung ist gut, hoffentlich bleibt sie so.

Soeben habe ich mich aus dem Lokal, das sonst der Unterhaltung dient und Damensalon genannt wird, in mein Zimmer heraufgezogen. Die Luft war mir unten zu drückend; es schien Niemand rechte Lust zu haben sich über mehr als alltägliche Dinge zu unterhalten. So benutze ich das wenige Tageslicht, welches ich nach dem Essen noch hier oben als Reflex der Berge habe, zum Schreiben. Die Gesellschaft hat sich ein wenig zu unsern, d. h. der Deutschen Gunsten geändert. Ich speziell habe in einem Fräulein Krailsheim und ihrer Mutter eine angenehme Nachbarschaft erhalten. Wir unterhalten uns recht angenehm, was um so wertvoller ist, als keinerlei jugendliche Reize in Frage kommen. In nicht engen, aber doch näheren Verkehr bin ich mit Engländern, einer Familie Kingsburg getreten. Es sind einige sehr musikalische und hübsche Mädchen dabei. Leider scheinen sie kränklich und schwach zu sein, sodass wir schwerlich eine Tour mit ihnen zusammen unternehmen können.

Vor einigen Tagen machte ich eine interessante und ziemlich

anstrengende Hochgebirgstour. Ich hatte des Abends in gewohnter Weise

im Café gesessen. Dort traf ich den alten Lehrer Caviezel, einen sehr guten

Kenner der ganzen Umgebung. Auf eine gelegentliche Frage, ob der Crialetsch

schwer zu besteigen sei, antwortete er: Durchaus nicht. Er sei selbst

vor wenigen Tagen oben gewesen, um sich einen gewissen Stein in die

Sammlung zu holen, der dort gerade vorkomme. Er gab mir noch den

Rat den Berg von der linken Seite zu nehmen, wenn ich den Marmoré im Rücken hätte. Schon der nächste Morgen sollte mich auf

dem Wege sehen.

Ich nahm in früher Stunde mit meinem Nachbar Ebmeier das kühle Frühstück ein und macht mich bei frischem, halbklarem Wetter wohlgemut ans Steigen. Es war ein tauiger Morgen.

Das Wasser floss reichlicher an den sanften Abhängen des Marmoré,

und die Tropfen am Grase wetteiferten mit dem blauen und gelben

Blumen im Schmucke der Grashalden. Ein Regen am vorhergehenden

Tage hatte alle Menschentritte hier verwaschen. Um mich und in mir

war Alles frisch. Nach fast einstündigem Steigen stand ich auf der Höhe

des Marmoré. In vollen Zügen genoss ich die Aussicht auf das Engadin

und das Fexthal. Die Glieder, noch nicht recht an das Steigen gewöhnt,

fanden eine kurze Rast im tauigen Grase. Aber lange war hier

meines Bleibens nicht. Wohl entzogen die flüchtigen Wolken, die das

Bergell heraufschickte, eine Zeit lang meiner Blicken den steilen Gipfel

des Crialetsch; doch ließ ich den Mut nicht sinken.

Neu gestärkt ging

ich an den weiteren Aufstieg. Wie Caviezel geraten hielt ich mich links von dem zerklüfteten Grat, der in gerader Linie zum Gipfel

führt. Bald erreichte ich die erste Spur einer bedeutenderen Höhe,

ein kleines Schneefeld am Nordabhange des Berges. Ich konnte mir das

lange entbehrte Vergnügen nicht versagen, zur Kühlung ein wenig aus

Gottes Eisschrank zu naschen. Ich sollte für diesen Tag noch öfter

auf diese Erfrischung angewiesen sein. Je höher ich kam, um so

näher rückten die Wolken, die sich nicht hoben, wie ich, und wie

ich es erwartet. Bald stand ich mitten in dem Schleier der Berge,

die sie wirklich auch so sehr verhüllten, dass ich eine Zeit lang nicht mehr

sehen konnte, wohin ich meinen Weg wenden musste. Einen kleinen Fußpfad, der sich zuweilen zeigte, wenn ich

über Grassflächen kam, verlor ich so oft, dass ich schon lange ohne

ihn zu gehen angefangen hatte. So blieb mir inmitten der Wolken Nichts übrig,

als zu warten. Um die Zeit zu nützen, pflückte ich von den Blumen, die ich hier zum ersten Male sah, und

legte sie zum Pressen in ein Taschenbuch. Darüber hatte der

Wind mir wieder die Aussicht rein gefegt. Ich blickte nach unten

auf die lieblichen blauen Seen, und die weiß schimmernden Dörfer. Öfter aber sah ich nach oben, wo ziemlich steil über mir der dunkele

Gipfel mit seinen Rissen und Klüften sich scharf vom klaren

Himmel abhob. Ich konnte den Weg bis zur Höhe mit meinen

Blicken verfolgen, und hielt ihn für gangbar. Also frisch ans

Werk! Es ging aber so steil durch das Geröll, dass ich bald wieder

anhalten musste, um zu ruhen und zu überlegen, wie am besten weiter zu kommen sei. Das Klettern zwischen den Felsblöcken wurde mir nirgends erspart. Wenn hier einer der Felsen sich löste, und mich

mit sich zog, so war es um mich geschehen. Mit großer Vorsicht

also musste das lose Gestein betreten, jede eventuelle Deckung ausgesucht

werden. Was mir immer neu den Muth stählte, war die Voraussetzung, dass schon Andere vor mir den Weg gemacht hatten;

sonst wäre ich vielleicht hier noch umgekehrt. Der Gedanke daran

kam mir wirklich, als ich noch etwa 100 Meter vom Steintürmchen entfernt war, welches gerade über mir am Abhange geschichtet

war. Hier schien mein Weg zu Ende.

Eine breite Felsspalte

zu meiner Rechten führte nach oben. Aber dahin musste ich von

meinem Standpunkte einen gewagten Schritt tun. Ich wagte

ihn nicht, als ich zu meiner Seite hinab sah und entdeckte,

dass ich an einem entsetzlichen Abgrunde stand, indes ein Fehltritt mich hinabführen konnte. Ich zog darum einen weiteren und

beschwerlicheren Weg über glatte Felsen vor, über die ich auch glücklich

nach wenigen Minuten, während denen mir das Herz stärker schlug,

den Gipfel betrat. Mir war klar, dass ich denselben Weg um keinen

Preis zurücknehmen würde. Das war glücklicher Weise auch nicht nötig.

Meine Unerfahrenheit hatte mir viel überflüssige Anstrengung gemacht.

Ich hatte nach Caviezels Weisung den Berg weiter links umgehen

sollen. Von der Seite des Corwatsch her fällt der Crialetsch ganz allmählich ab, sodass dort der Graswuchs fast bis zum Gipfel reicht. Dass

ich dort einen besseren Abstieg finden würde, beruhigte mich völlig, und liess mich ungestört

genießen, was die Glieder und das Auge oben fanden.

Wie wohltuend war nach den Anstrengungen des letzten Steigens die Ruhe

der ausgestreckten Glieder. Da fühlt man, wie ganz anders der ausgestreckte

Körper sich erholt, als es beim Sitzen geschieht.

Bald war ich wieder

völlig bei Kräften, um mich an den Gipfeln und Tälern zu erfreuen, die nach

allen Seiten mich umgaben. Gerade vor mir, als ich heraufkam, lag der Absturz des mächtigen Corvatsch, von dem ich voriges

Jahr hernieder schaute. Noch um mehr als 1.000 Fuß überragte mich der

steile Gipfel, noch fast ganz in Schnee gekleidet. Ihm zur Rechten

reihten sich mit steilen Felswänden die Stützen des

Roseggletscher

an, den ich hier nur von der Rückseite sah. Die Schneeabhänge

führten über großartige Bergmulden hinüber zum

Fexgletscher,

der mit dem Fedoz als einheitliche Masse erschien. Noch bestand

die Schnee- und Eisverbindung mit dem Margna, welche wohl bald vor

der Sonne dem nackten, dunkeln Gestein wird weichen müssen. Dies

war mit dem mächtigen Abschluss des Margna der Anblick des

rechtseitigen Engadin. Gegenüber, jenseits des Tales, zeigte sich

in unzähligen Zacken und weißen Gipfeln die Julierkette von

Maloja bis weit über den Pirz Ort hinab, ein mächtiger Zaun

auf der Nordseite des Tals.

Und zwischen allen diesen Bergen sah

ich tief hinunter auf das liebliche Engadin, dessen Seen wie klare

blaue Augen heraufschauten. Wolken spielten neckisch zwischen

mir und dem Thale. Aber sie erhöhten den Reiz dessen, was sie

für Augenblicke verbargen. Sie meinten es besser, als der Maler, welcher

reizt und nicht sättigt, indem er verhüllt. Lange genoss ich in ungestörter Ruhe das liebliche Bild, und doch kurz im Vergleich zu der Zeit, die ich brauchte, um herauf zu kommen. 2½ Stunde musste ich steigen,

bevor ich mein Ziel erreicht hatte. Das Frühstück, das ich aus Vorsorge

eingesteckt, war schon unterwegs aufgezehrt.

Nun musste ich wieder an

das Hinabgehen denken, um nicht das Mittagessen zu versäumen, zu dem

ich erwartet wurde. Der Weg zur Linken, auf Silva Plana zu, war leicht.

Ich konnte ihn übersehen, soweit es nötig war. Mehr Genuss aber

versprach ich mir, wenn ich ins Fexthal herabstieg, wie ich mir

zu Anfang vorgenommen. Auch hier fiel der Gipfel allmählich ab;

und ich sah von oben einen der kleinen Seen, an denen ich der Karte

nach vorbeikommen musste. Ich beschloss also diesen neuen Weg zu

versuchen. Es hat einen mächtigen Reiz da zu gehen, wo man

sich selbst mit jedem Schritte den suchen muss, und wo keine

Spuren verraten, dass Menschen vor uns gewandelt sind. Ich nahm

auf dem Gipfel noch etwas Schnee zur Erfrischung, und stieg

hinab. Bald fand ich mich auf einem terrassenförmigen Hochplateau, welches ich schon oft von den gegenüberliegenden Bergen gesehen, und wohin ich mich bisher vergeblich gesehnt hatte. Immer

weiter hielt ich mich nach dem Fexgletscher hinein, bis ich unerwartet auf eine Herde und Sennhütte traf. Hier oben, wo der

Schnee Blumen und Kräuter küsst, wohnten auch Menschen. Das verriet, außer dem

fern liegenden Hause, die einfache Fassung der Quelle, in

der ich meinen Durst löschte. Die Sonne schien kräftig herab auf

die schattenlosen Berge, aber die dünne Luft und die Kühlung

vom Gletscher her ließen ihre Strahlen nicht lästig werden. Zu dem

war der Weg nicht ohne unterhaltende Neuigkeiten: Hatte ich vorher beim

Aufsteigen das seltene Glück, einen Berghasen in den Steinklüften verschwinden zu sehen, so fand ich jetzt Spuren der scheuen

Gämsen im Schnee. Der schrille Pfiff des Murmeltiers unterbrach

noch oft erschreckend die tiefe Stille. Auch an Vögeln fehlte

es nicht ganz. Die Bergfinken mit dem weißlichen Gefieder betrachteten Neugierig den ungeladenen, seltenen Fremdling. Das

Alles ließ mir den langen Weg, den ich schon zurückgelegt hatte, kurz erscheinen.

Ich ging einem Bergsattel zu, über den

nach meiner Meinung der Weg zum Thale führte. Ich betrat

ihn, und schreckte zurück, als ich vor mir einen steilen Absturz

erblickte, der über 1.000 Fuss tief zum Fexbache abfiel. Ich war

dem Gletscher ganz nahe, sodass unter mir schon das Sandlager

sichtbar wurde, welches der Gletscherabfluss an seinem Ursprunge

angeschwemmt hatte. Ich musste zurück, und nahm als Wegweiser

das Bergwasser, welches ich soeben überschritten hatte. Wo dieses

zu Thale ging, musste auch für mich ein Platz sein. Bald

führte dieser Weg mich enger hinein in eine Schlucht; das reißende Wasser hatte sie in den Berg hineingefressen. Fast

zu gewaltig war das Tosen und Rauschen des Baches. Doch war

diess der einzige Weg, auf den ich noch Hoffnung setzen konnte. Aber

auch sie schwand, als das Wasser plötzlich in Kaskaden über den

Fels hinabstürzte. Da waren meine Kenntnisse und Hoffnungen

zu Ende. Schon weit war ich herabgestiegen und doch blieb mir Nichts

übrig, als zurückzukehren und vielleicht den ganzen Weg zu wiederholen, den ich heute zurückgelegt hatte. Dann konnte ich unmöglich Mittags

zu Hause sein, und musste besorgen, dass man mich vom Hotel aus

suchen würde. Hier half aber langes Reflektieren und stumpfsinniges

Brüten über die schlimme Lage Nichts.

Der Körper brauchte einige

Minuten Erholung, und diese benutzte ich, um den besten Weg

ausfindig zu machen, den ich einschlagen würde. Es führte nur einer

zur Höhe, wo ich weiter zu kommen hoffte. Ein kleines Bächlein hatte den steilen

Abhang etwas zerrissen, und damit festere Stützpunkte für den Fuß geschaffen. Mit Mühe ging es wieder bergauf.

Die Sorge, einen neuen Fehlgang zu tun, und auch hier wieder

vor einer getäuschten Hoffnung zu stehen, bewegte mich mächtiger

als vorher, wo solche Erfahrungen fehlten. Indes sollte ich bald wieder

mit der besten Zuversicht erfüllt werden. Oben angekommen hörte

ich plötzlich den Zuruf eines Hirtenbuben, der mich von weitem

erblickt hatte, und einen Strauss Edelweiß in der Hand sich mir

näherte. Es war ein süßes Gefühl, in dieser Verlassenheit einen

Menschen zu sehen. Ich wusste, dass er mich einen Weg zum

Thale führen konnte. Gern nahm ich gegen eine Gabe die

Blumen, die ich sonst immer von mir gewiesen hatte, weil ich sie

selbst pflücken wollte. Zwar konnte ich mit dem Buben mich nicht

unterhalten, da er nur romanisch sprach, aber so viel verstand, wohin

ich wollte, und dass ich ihn zum Führer brauchte. Er war bereitwillig,

und schritt voran. Ich allein hätte den Weg nie gefunden, auf dem er

mich führte. Gerade über dem Wirtshaus am Dorfe Curtins, da

wo am Berge eine kleine Hütte steht, kamen wir ins Tal, und

kaum hatte ich altbekanntes Gebiet betreten, als wir uns trennten. Er ging

in seine Berge zurück, und ich, müde aber herzensfroh, in dies unser

Sommerdomizil.

In der kurzen Zeit unseres Hierseins hat sich schon einmal unsere Gesellschaft geändert. Bis vor wenigen Tagen freuten wir uns der Bekanntschaft einer englischen Familie Kingsburg. Sowohl die Mutter, wie die beiden Töchter waren durch ihr anspruchloses Wesen und ihre Freundlichkeiten recht lieb geworden. Sie sind seit Freitag in Silvaplana, wo ich sie hoffentlich noch einmal sehe. Außer ihnen verkehrten wir während einiger Tage näher mit einem Frl. v. Rudolff aus Arnsberg, welche uns immer belustigte und musikalisch angenehm unterhielt. Sie ging schon vor jenen zu ihrem und unsern Bedauern fort, nach Churwalden. Mit allen diesen Entfernten unternahm ich und Wilhelm in voriger Woche eine Tour nach dem Cavlocciosee. Wir haben uns sehr dabei belustigt. In die Gesellschaft nun eingetreten ist ein Maler, Prof. Kaulbach aus Hannover, der Neffe des berühmten Kaulbach. Er mag ein tüchtiger Künstler sein, das weiß ich nicht. Als Mensch aber gefällt er mir wenig. Er ist samt seiner Frau zu anspruchsvoll, vielleicht allerdings in Folge nervöser Gereiztheit, an der er offenbar stark leidet. Ich komme nur ganz flüchtig mit ihm in Berührung und halte mich mit den Tischgesprächen lieber an den alten Geographen Zigler, einen interessanten alten Mann. Es ist staunenswert, welche Frische dieser mehr als 80-jähriger Greis besitzt, und welche vielseitigen Kenntnisse sich in diesem ehrenvoll grauen Haupte sich finden. Bei ihm forsche ich täglich nach interessanten Neuigkeiten in Bezug auf die Gegend.

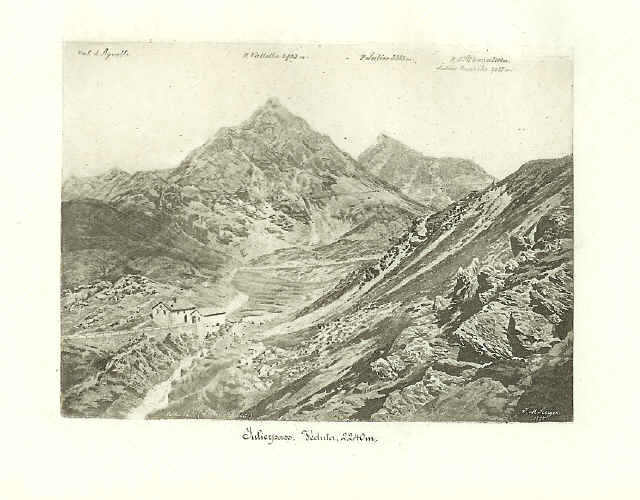

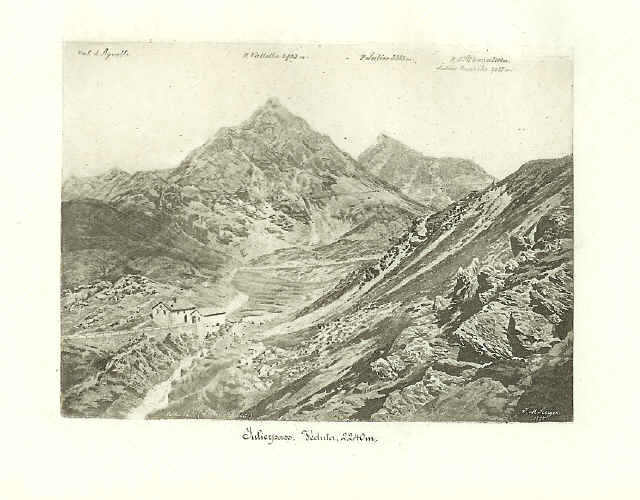

Vorgestern habe ich wieder eine sehr lohnende Bergpartie ausgeführt, welche ich für diesen Sommer auf mein Programm geschrieben hatte. Mit Eggenberger, meinem Führer seit vorigem Jahre, bestieg ich den

Margna. Es war ein herrlicher Tag. Bald nach drei Uhr stand ich auf; Tag und Nacht stritten noch mit einander, doch lies das gleichmäßige Aussehen des graublauen Himmels auf einen schönen Tag schließen. Als ich zum Frühstück antrat, bestätigte der Führer diese Erwartung. In brüderlicher Eintracht, wie sie sich mit dem gleichaltrigen Führer von selbst findet, tranken wir den Kaffee, den der vorsorgliche Hausknecht uns bereitet hatte. Um vier Uhr brachen wir auf. Nach kurzer Wanderung sahen wir, dass auch die Sonne aufgestanden war. Sie vergoldete die äußersten Spitzen der umliegenden Berge. Ein wolkenloser Himmel schaute in die Täler herab und machte uns dadurch den Weg in der morgendlichen Kühle noch angenehmer.

Eggenberger führte durch das Fexthal und in den vorderen Teil des Fedoz. Auf einer primitiven Brücke überschritten wir den brausenden Fedozbach, der sich schon tief in die obere Talsohle eingefressen hat. Alle rauen Felsen sind rund abgeschliffen, und darüber darf man sich nicht wundern, wenn man sieht, mit welcher Schnelligkeit dieser Gletscherabfluss zu Thale eilt, und mit welcher Wucht er 1.000 Meter weiter den Wasserfall von Isola bildet. Am jenseitigen Ufer standen wir am Fuße des Margna, eines 3150 Meter hohen Berges, dessen unveränderlicher Gletscher, an seinem Gipfel beginnend, charakteristisch für die ganze Umgebung ist. Wir stiegen Anfangs einen kleinen Pfad hinauf. Er führte zu italienischen Sennhütten. Schon von Weitem kündigten uns den Bewohnern zwei offenbar sehr bissige Hund an. Sie wurden bald beruhigt; aber nicht etwa durch die freundliche Stimme einer lieblichen Sennerin. Ein hässlicher Mann mit struppigem Barte war das einzige menschliche Wesen, das hier oben hauste. Indes auch von ihm hörten wir ganz gerne nach kurzer Rast ein "buon riturno"!